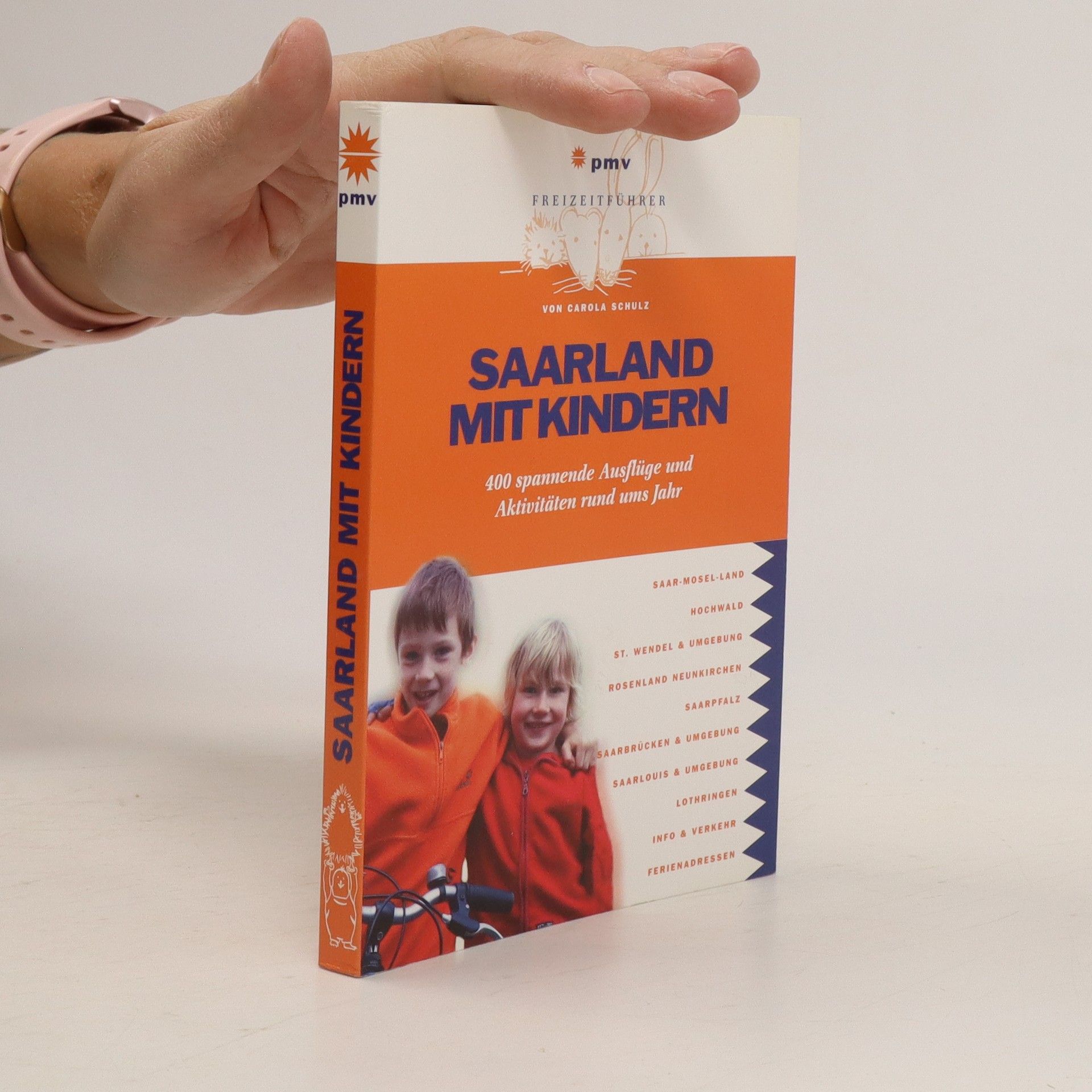

Das Saarland ist zwar ein kleines Bundesland, aber es gibt dort viel zu entdecken. Beim Erkunden von Ritterburgen, Bergwerken, Höhlen, Seen und Tierparks wie dem Wolfspark Werner Freund verschwinden die Grenzen zwischen Saarland, Luxemburg und Frankreich. Von Konz bis Saargemünd und Metz bis Zweibrücken entführt Autorin Carola Schulz mit Wanderungen, Radtouren und Wasserspaß ins Biosphärenreservat Bliesgau, den Warndt-Wald und den Urwald vor den Toren Saarbrückens. Noch mehr Aktivität bieten die zahlreichen Hochseilgärten und Schwimmbäder. Mit ihren drei Söhnen hat sie alle Aktivitäten zu Lande, zu Wasser und in den zahlreichen Museen getestet und genauestens Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Ermäßigungen recherchiert. Aufgenommen wurde dabei nur, was 100 % kinderfreundlich ist. Und auch Natur- und Umweltschutz standen bei der Auswahl auf dem Prüfstand, sodass ein rundum naturnaher und praktischer Ratgeber für Ferien und Freizeit für Familien mit Kindern 3 – 13 Jahre entstanden ist.

Carola Schulz Libros