Wien, 1873: Während die Stadt die Weltausstellung feiert, naht die Cholera aus Galizien und Ungarn. Ein Bergsteiger und ein Schmetterlingssammler setzen alles daran, Wien mit reinem Quellwasser vor der Epidemie zu schützen, stoßen jedoch auf massiven Widerstand gegen ihr als größenwahnsinnig empfundenes Projekt. Als die ersten Gäste sterben, wird der Streit um die Cholera und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft deutlich. Der Autor zeigt Parallelen zu aktuellen Ereignissen, wobei die Schlagwörter der Kampagnen verblüffend ähnlich sind. Es ist eine Geschichte über Menschen im Ausnahmezustand und ihre Sehnsucht nach Normalität. Trotz ihrer Lebensfreude sind die Wiener von der Tragödie nicht verschont geblieben. Der Arzt William Wilde, Vater des Schriftstellers Oscar Wilde, beobachtet die „Tanz-Manie“ in den Wirtshäusern und auf den Straßen. Der Walzer wird in diesen Jahren zu einem der erfolgreichsten Exportprodukte der Monarchie. Die Medizin hat sich weiterentwickelt: Anstatt nur Kranke zu versorgen, strebt sie nun an, Gesunde vor Krankheiten zu bewahren. Doch während viele Wiener die Vermüllung kritisieren, ändert sich ihre Haltung, wenn Hygienemaßnahmen ihren persönlichen Handlungsspielraum einschränken. Alexander Bartl erzählt fesselnd und humorvoll von der Baugeschichte der Wiener Hochquellenwasserleitung und beleuchtet die Sehnsucht der Menschen nach Normalität in Krisenzeiten.

Alexander Bartl Libros

Zwischen Tanzlust und Todesangst – über Menschen im Ausnahmezustand und die Bedeutung von sauberem Wasser Wien 1873: Die Stadt feiert die Weltausstellung, während sich über Galizien und Ungarn die Cholera nähert. Ein Bergsteiger und ein Schmetterlingssammler wollen die Stadt mit reinstem Quellwasser vor der Epidemie schützen und die Alpen anzapfen. Sie treffen auf massiven Widerstand, ihr Projekt sei größenwahnsinnig und überflüssig. Doch dann sterben die ersten Gäste … Allen Protesten zum Trotz glückt den beiden Visionären eine Pionierleistung, mit der sie die Cholera vertreiben. Ihr Projekt wird weltweit zum Vorbild für erfolgreiche Seuchenbekämpfung und exzellente Wasserversorgung. Zwischen Tanzlust und Todesangst, ehrgeizigem Fortschrittsglauben, gesellschaftlicher Skepsis und kaiserlicher Eitelkeit – ein Buch, das spannend vermittelt, was zwei Männer aus Politik und Wissenschaft damals gemeinsam bewirkten. »Minutiös recherchiert und trotzdem stellenweise wie ein Roman erzählt Bartl, mit verschmitztem Humor.« Anne-Catherine Simon, Die Presse

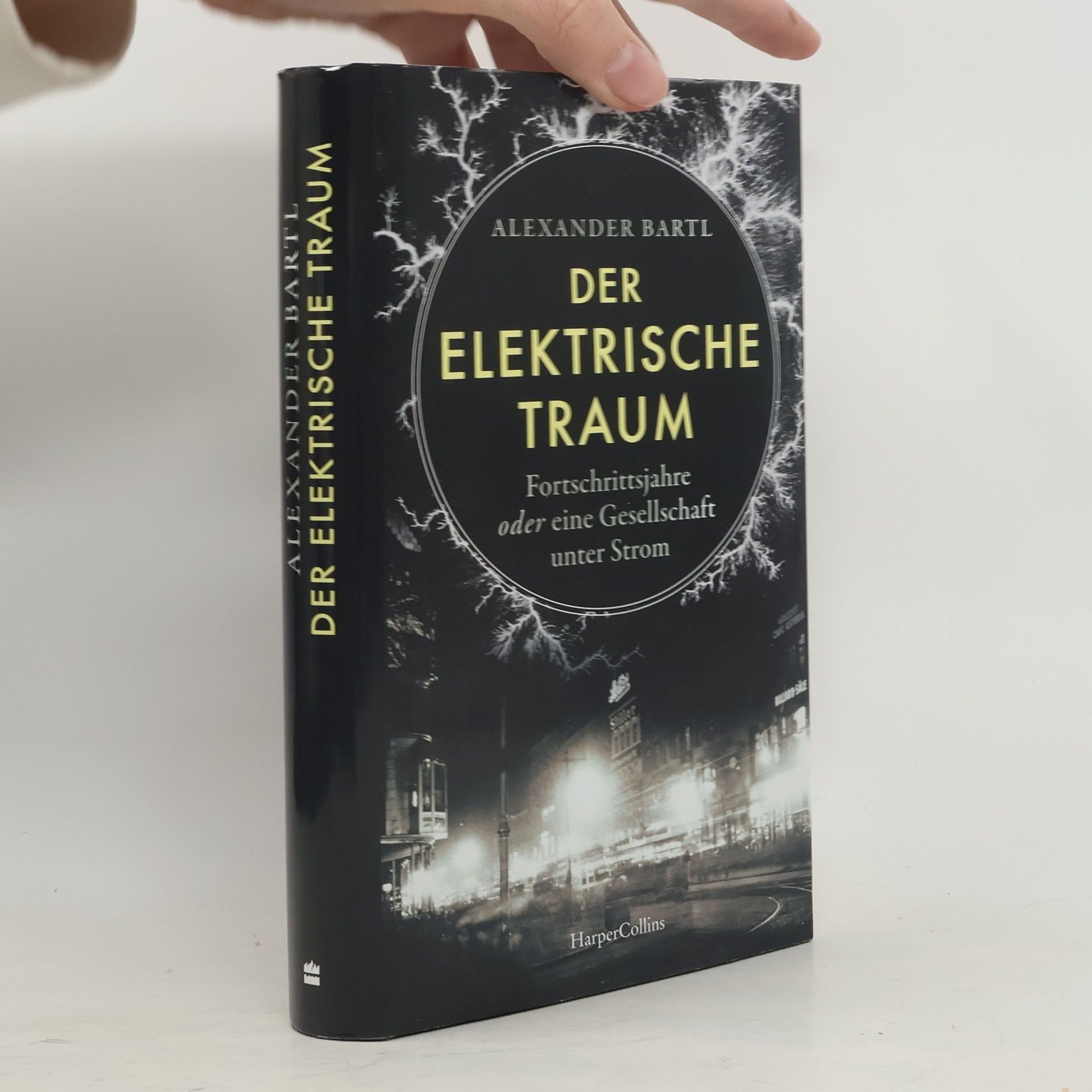

Das magische Leuchten – über die Elektrifizierung der Welt und die erste Energiewende Im Jahr 1878 sind sich die führenden Ingenieure der Kaiserzeit einig: Niemals wird Elektrizität das Gaslicht verdrängen. Strombetriebene Lampen seien unpraktisch und schadeten der Gesundheit. Leuchtgas werde unentbehrlich bleiben, meint etwa der Ingenieur Werner Siemens. Dieses Licht hat der Menschheit aber auch eine Bedrohung beschert: Immer mehr Gasbrände verzeichnet die Statistik, immer mehr Explosionen. Und nirgendwo ist die Gefahr größer als in den Theatern, den Zentren des Zeitgeists im 19. Jahrhundert. Doch das Risiko ist zur Routine geworden – bis es 1881 im Wiener Ringtheater zur Katastrophe kommt und fast 400 Menschen sterben. Ein Wendepunkt mit weitreichenden Folgen. Mit Verve und erhellender Sachkenntnis erzählt Alexander Bartl von einer Energierevolution, die ganz Europa und Amerika in Aufregung versetzte. Letztlich triumphiert Thomas Alva Edison mit der Erfindung seiner Glühbirne und bringt unsere Welt zum Leuchten.