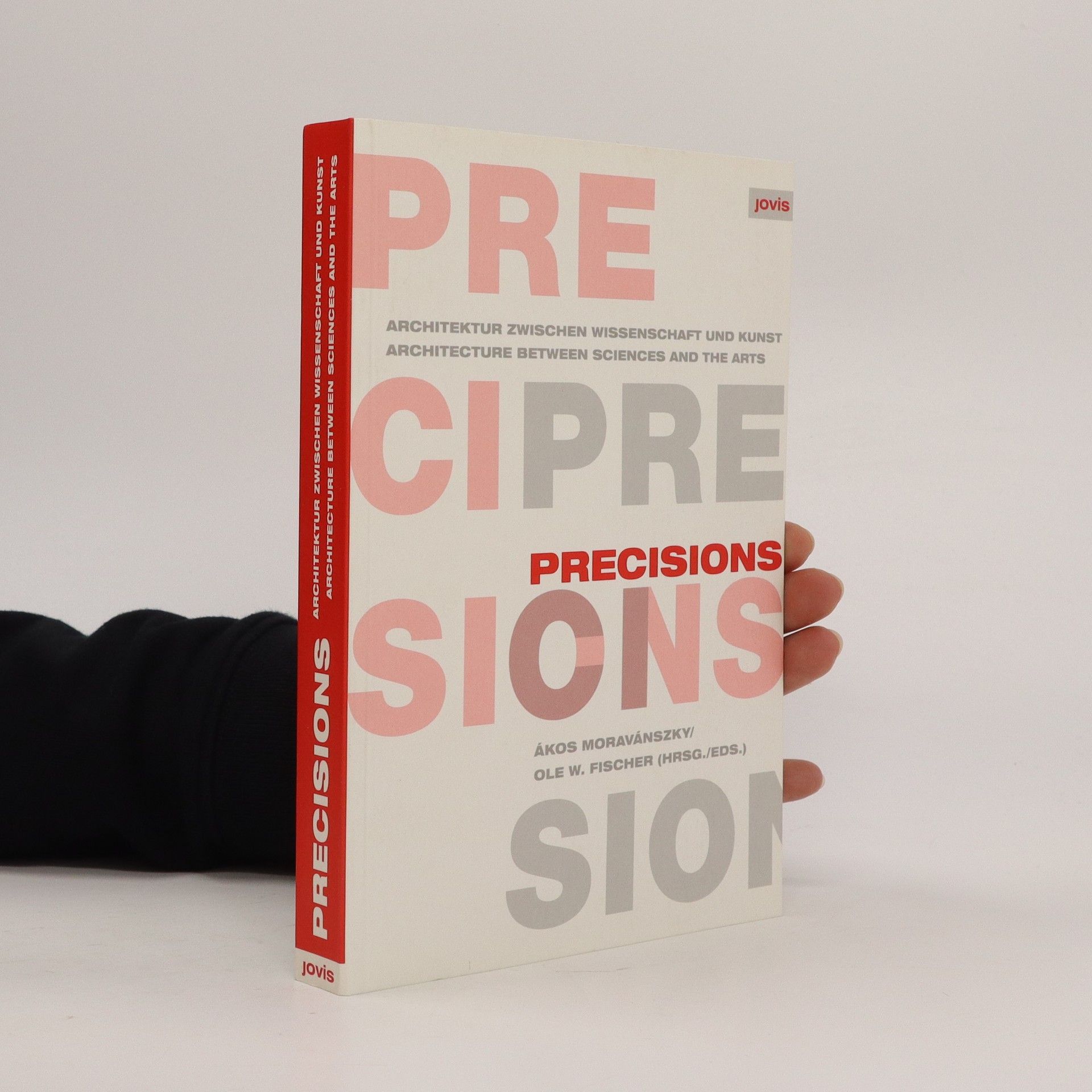

Precisions - Architektur zwischen Wissenschaft und Kunst - Architecture between sciences and the arts

- 271 páginas

- 10 horas de lectura

Where is the place of architecture? Closer to the arts or to the sciences? And has there been a shift of this position over the past years due to technological evolution? Well-known authors explore the subject from different angles: from digital design strategies in lightweight construction to filigree architectural projects.