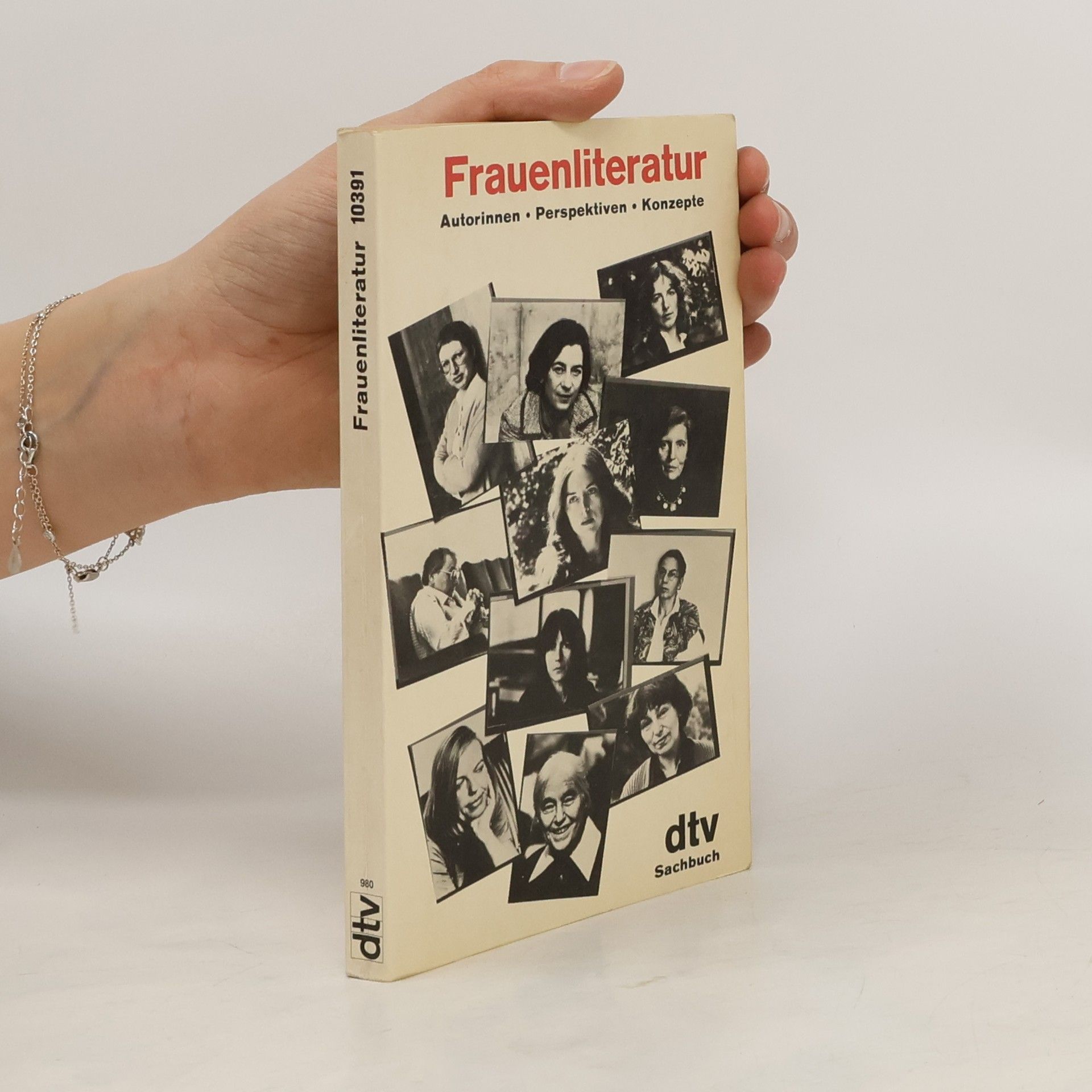

Diese Sammlung vereinigt Beiträge über einige der wichtigsten Vertreterinnen zeitgenössischer deutscher Frauenliteratur. Konkrete Einzeluntersuchungen veranschaulichen die Vielfalt dieser Literatur und ihrer Betrachtungsweisen. Unterschiedliche Deutungsversuche einer spezifisch weiblichen Literatur werden vorgelegt. In einem einführenden Essay stellt der Herausgeber die grundsätzliche Was ist Frauenliteratur? Schriftstellerinnen und Interpreten sorgen für unterschiedliche Schwerpunkte im Verständnis eines geschlechtsbezogenen Literaturkonzepts. Die Sammlung untersucht nicht nur Werke individueller Autorinnen wie Bachmann, Wolf, Aichinger, Reinig, Seghers, Drewitz, Wohmann, Leutenegger, Frischmuth, Kerschbaumer oder Struck. Sie ist darüber hinaus insgesamt eine kritische Würdigung der Frauenliteratur allgemein.

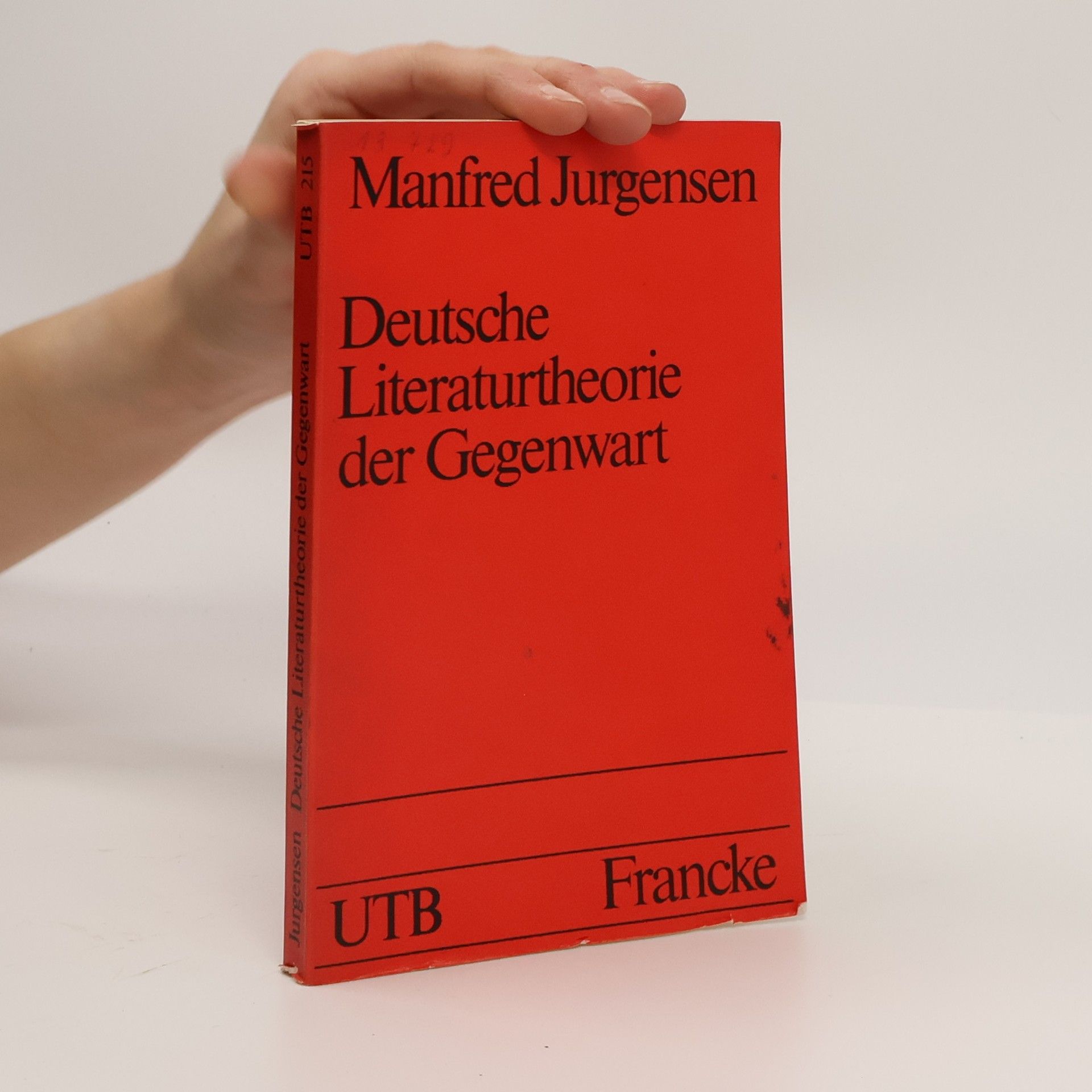

Manfred Jurgensen Libros

26 de marzo de 1940

Deutsche Literaturtheorie der Gegenwart

- 204 páginas

- 8 horas de lectura