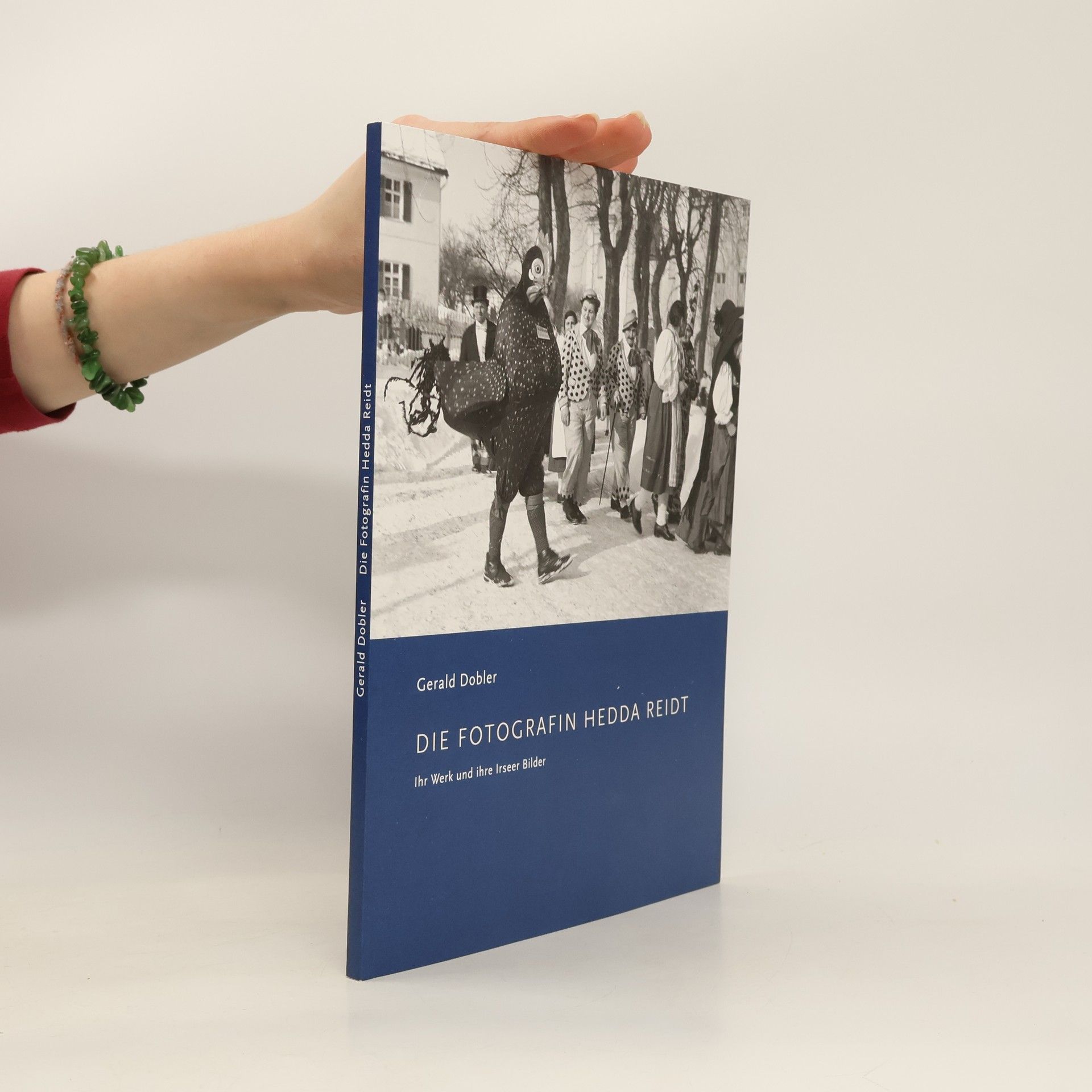

Ihr letztes Lebensjahrzehnt verbrachte die aus Nürnberg stammende und in München aufgewachsene und ausgebildete Produktfotografin Hedda Reidt (geb. Koch, 1896 bis 1972) in der Marktgemeinde Irsee. Ihr fotografischer Nachlass hat sich in der Familie des bekannten Kinderlyrikers und Irseer Ehrenbürgers Josef Guggenmos erhalten. Obwohl Zeitgenossen schon früh das große Talent von Hedda Reidt erkannten, ist ihr Werk bislang kaum bekannt. Da sich auch Bilder aus Irsee und vor allem von Faschingsumzügen der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Irsee erhalten haben, möchte das Schwäbische Bildungszentrum, Eigenbetrieb des Bezirks Schwaben, auf diese vielseitige Fotografin aufmerksam machen. Die Publikation ist ein entscheidender Beitrag in der Wiederentdeckung einer von der Fotografiegeschichte bislang vergessenen Fotografin.

Gerald Dobler Libros