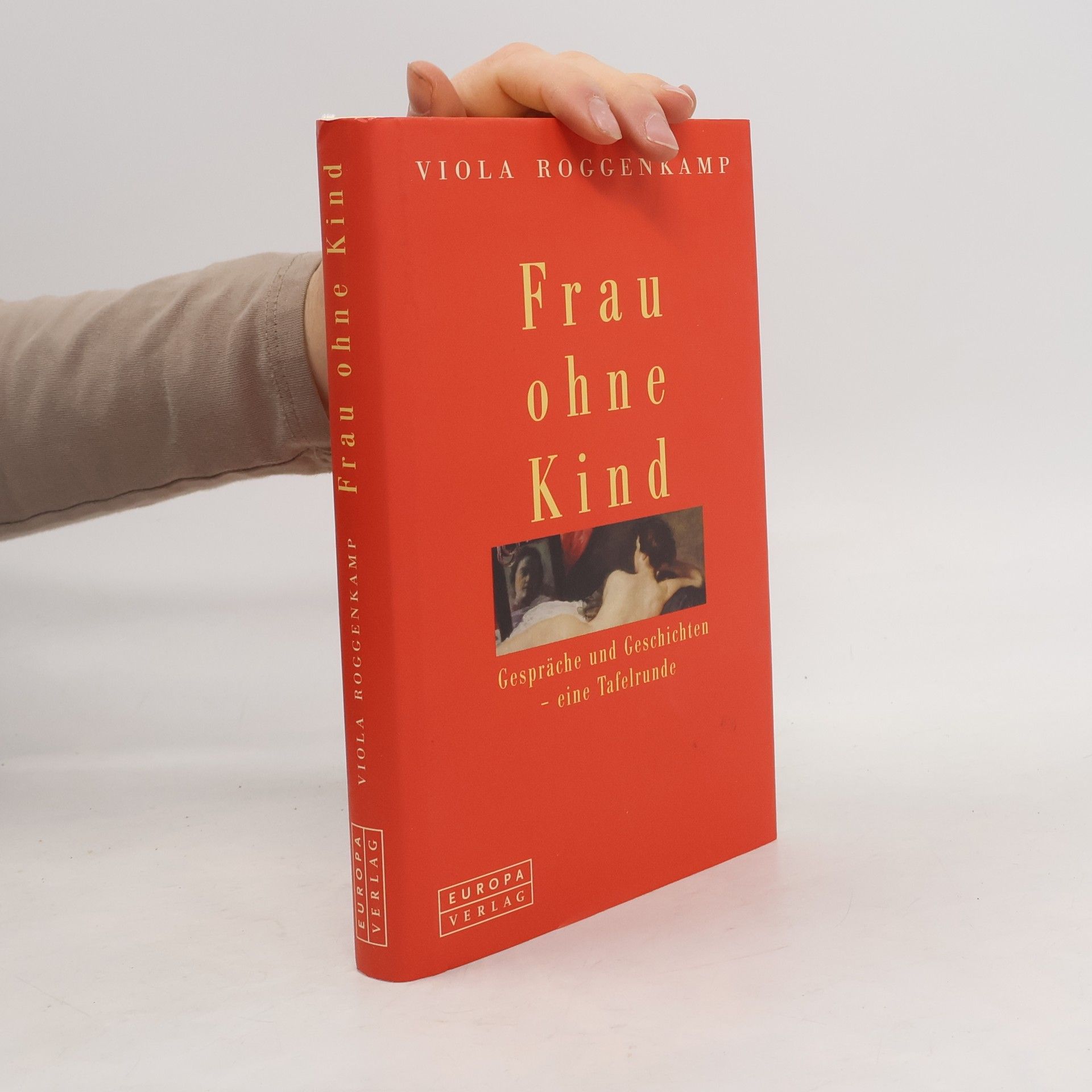

Immer häufiger schieben Frauen die Geburt von Kindern auf oder entscheiden sich ganz gegen Kinder. Die Entscheidung, keine Kinder zu bekommen, ist oft keine einfache, nicht immer gibt es klare und eindeutige Gründe, mitunter hat man sie selbst nicht in der Hand, und oft vermischen sich private und gesellschaftliche Argumente, wenn eine Frau sich gegen ein Kind entscheidet. Viola Roggenkamp hat dreizehn kinderlose Frauen, verschiedenen Alters und mit verschiedenen Berufen, zu einem Festmahl eingeladen und nach ihren Geschichten gefragt. Dabei ist ein wunderbar erzählerisches Buch entstanden, in dem ganz unterschiedliche Frauen sehr persönlich und offen erzählen, warum sie sich gegen die Mutterrolle entschieden haben: mal entschieden und selbstbewußt, mal traurig und voller Sehnsucht nach dem Kind, das es nie geben wird, mal wütend und trotzig, mal zart und innig. Keine der Frauen hat es sich leicht gemacht mit ihrer Entscheidung, jede offenbart mit ihrer Geschichte eine sehr verletzliche Seite, und alle können neben der eigenen Geschichte die der anderen verfolgen.

Viola Roggenkamp Libros

Viola Roggenkamp es una autora alemana cuya obra explora temas de identidad y memoria. Su escritura profundiza en las complejidades de la historia y las narrativas personales. Roggenkamp escribe con un estilo perspicaz e introspectivo que atrae a los lectores a las profundidades de la experiencia humana.

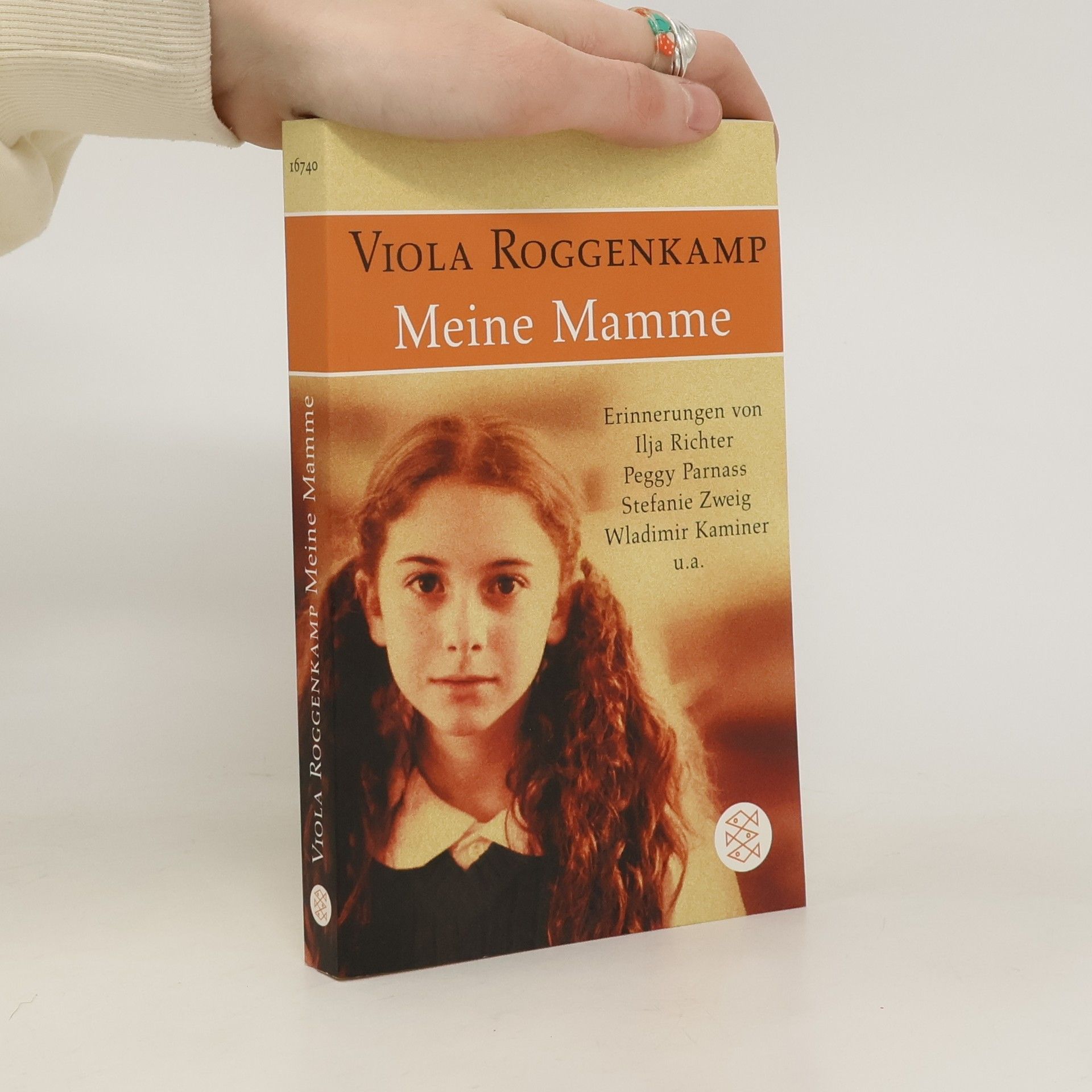

Essay über nachgeborene Juden in Deutschland und ihr Erbe. Viola Roggenkamp, bekannte Publizistin, hat mir 26 jüdischen Töchtern und Söhnen über die Mamme gesprochen, u. a. mit Stefan Heym, Esther Dischereit, Wladimir Kaminer, Rachel Salamander, Stefanie Zweig und Michael Wolffsohn

Die jüdische Mamme ist kein Klischee. Eindrücklich beweisen dies 26 Gespräche, die Viola Roggenkamp mit Männern und Frauen geführt hat. Sie alle leben als Juden in Deutschland. Und, wie das historische Trauma der Eltern zum Tabu der Kinder wird, davon berichten: Stefan Heym, Wladimir Kaminer, Arno Lustiger, Peggy Parnaß, Ilja Richter, Rafael Seligmann, Stefanie Zweig und andere. »Viola Roggenkamp hat eine wunderbare Vielzahl von Stimmen sprechen lassen. Ganz leicht, abgründig, welche Anstrengung.« DIE ZEIT

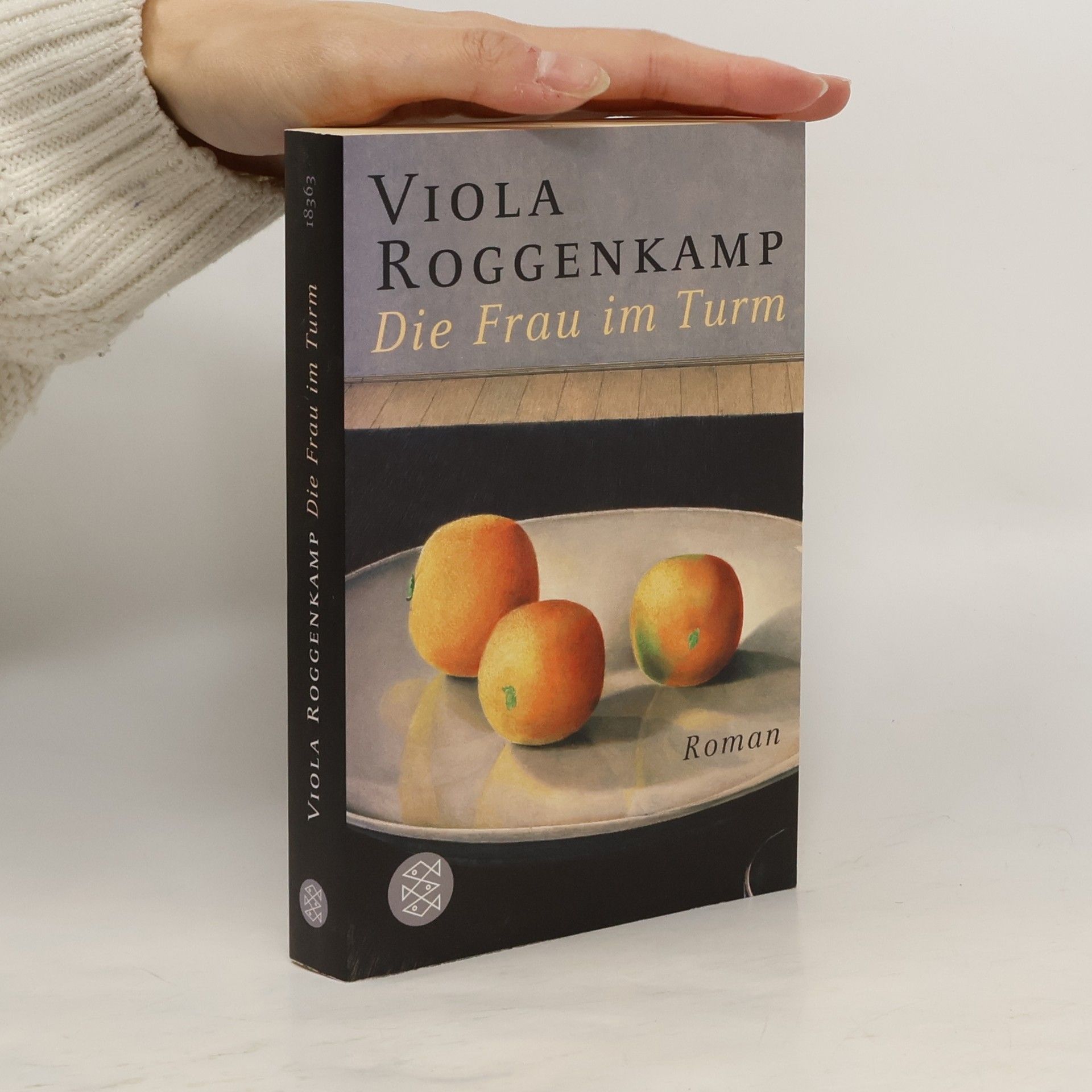

Die Frau im Turm

Roman

Hamburg, 1999: Zehn Jahre nach der Wende macht sich Masia Bleiberg von Hamburg aus auf die Suche nach ihrem Vater in Ostdeutschland, einem jüdisch-kommunistischen Menschheitsträumer. In der Hoffnung, ihn in Dresden zu finden, begleitet sie August Kuhl, ihren einzigen Freund, der dort einen Film dreht über die Gräfin Cosel. Einst berühmte Mätresse von August dem Starken, mächtigste Frau an einem der glanzvollsten Höfe des 18. Jahrhunderts, wurde sie verstoßen, auf die Festung Stolpen verbannt und ausgesperrt aus der Welt bis zu ihrem Tod. In fünfzig Jahren Gefangenschaft wurde die schöne Dame des Hochadels zu einer Gelehrten, sie durchwanderte geistige Freiräume, die sie im Judentum fand – zu ihrer Zeit ein Skandal. Beide Frauengestalten, die hinter Mauern lebende Gräfin und die deutsch-jüdische Tochter, repräsentieren in Vergangenheit und Gegenwart Lebenszusammenhänge von Eingeschlossenheit und Ausgeschlossenheit.

Viola Roggenkamp sprach mit sieben Müttern, die zweierlei gemeinsam haben: eine lesbische Tochter und die Überzeugung, dass sie selbst mit der lesbischen Entwicklung ihrer Tochter ganz und gar nichts zu tun haben. Die Autorin zeichnet das Leben dieser Mütter und das Geflecht der Beziehungen und Gefühle zwischen ihnen und ihren Töchtern nach, um der Frage nachzuspüren, wie es kam, dass diese Töchter lesbisch geworden sind. Geahnt haben sie es alle - bis auf eine. Die jüngste der sieben Mütter fiel aus allen Wolken. Die anderen sechs waren nicht überrascht. Aber keine hat gefragt: „Bist du lesbisch, meine Tochter?“ Das zu fragen hat keine gewagt. Denn die nächste Frage hätte lauten müssen: „Warum bist du lesbisch geworden?“ Viola Roggenkamp sprach mit sieben Müttern von lesbischen Töchtern. Die jüngste Mutter ist 48 Jahre alt, die älteste 74. Sie leben auf dem Dorf und in der Stadt, in der ehemaligen BRD und DDR und in der Schweiz. Sie sind christlich erzogen oder jüdisch, haben Beziehungen zu weißen Männern oder zu schwarzen. Eines haben sie alle gemeinsam: eine lesbische Tochter. Wie kam das? Dieser Frage spürt die Autorin nach.

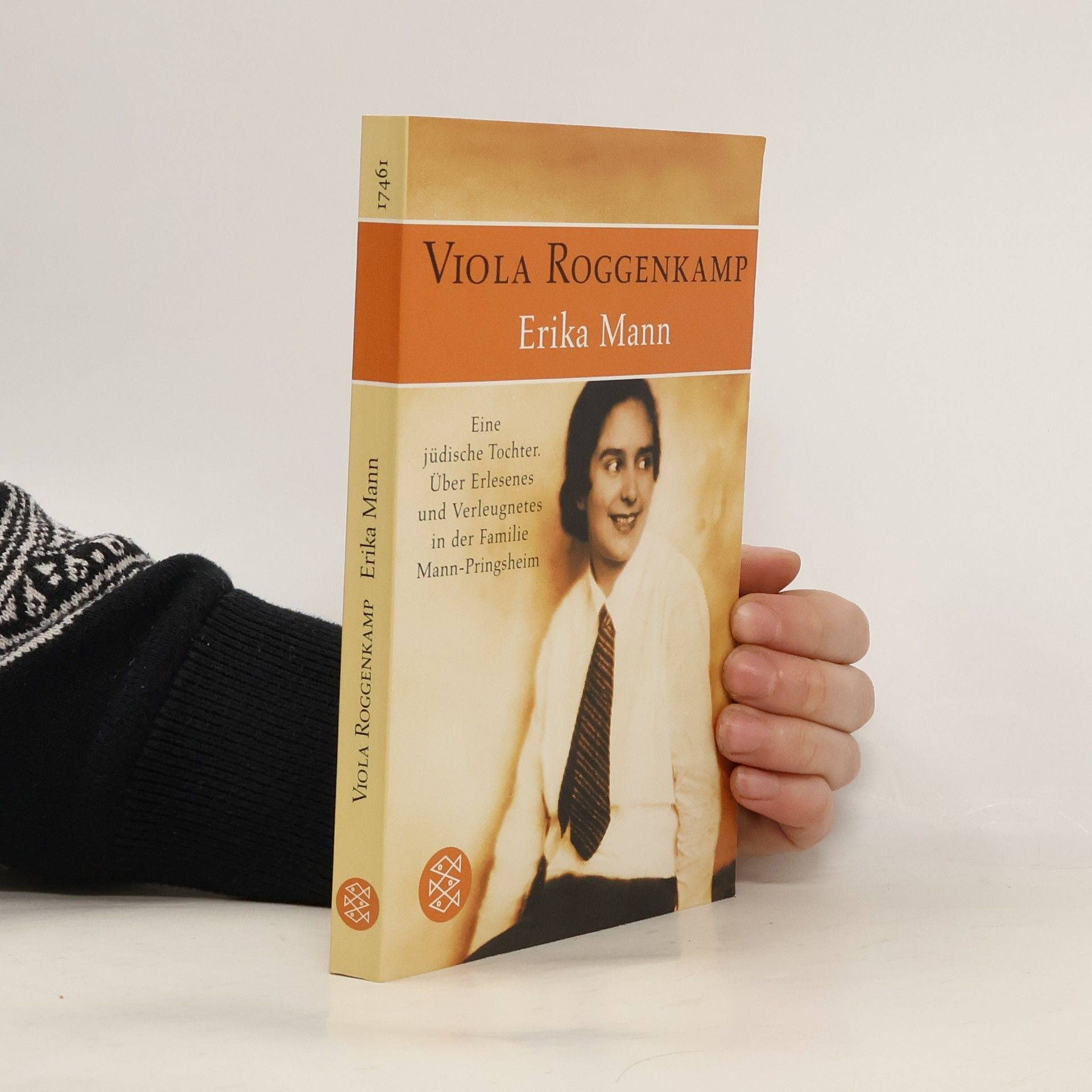

Eine brillant formulierte Spurensuche. Viola Roggenkamp fragt nach dem Jüdischen und seiner Verleugnung in der Familie von Thomas Mann. Auch Erika Mann, die mutige Kabarettistin, Emigrantin und Widerstandskämpferin hat ihr Jüdischsein stets verschwiegen. Warum das so war? Mit ihrem »scharfsinnigen, biographischen Essay« (Der Spiegel) schließt Viola Roggenkamp die verleugnete Lücke.

Tochter und Vater

- 268 páginas

- 10 horas de lectura

Nach ihrem Bestseller ›Familienleben‹ schreibt Viola Roggenkamp in ihrem neuen Roman die Geschichte der deutsch-jüdischen Hamburger Familie fort. Paul war kein Held, urteilt die Tochter über ihren Vater. Und ausgerechnet er hat seine jüdische Geliebte und deren Mutter vor der Deportation gerettet: Papiere gefälscht, die Gestapo in Berlin ausgetrickst und in Krakau im Schleichhandel Geld gescheffelt auf Kosten der Nazis. Wie hat er das gemacht? Genügt es, verliebt und jung zu sein? Er hatte Angst, und er war nur ein kleiner Angestellter. Um auf seiner Beerdigung eine Rede zu halten, spürt die Tochter seinem Leben nach und gerät dabei in eigene Katastrophen. Viola Roggenkamp erzählt ebenso leicht wie bildmächtig die Geschichte einer Vater-Tochter-Beziehung und die Suche nach der Vergangenheit als Weg ins eigene Leben.

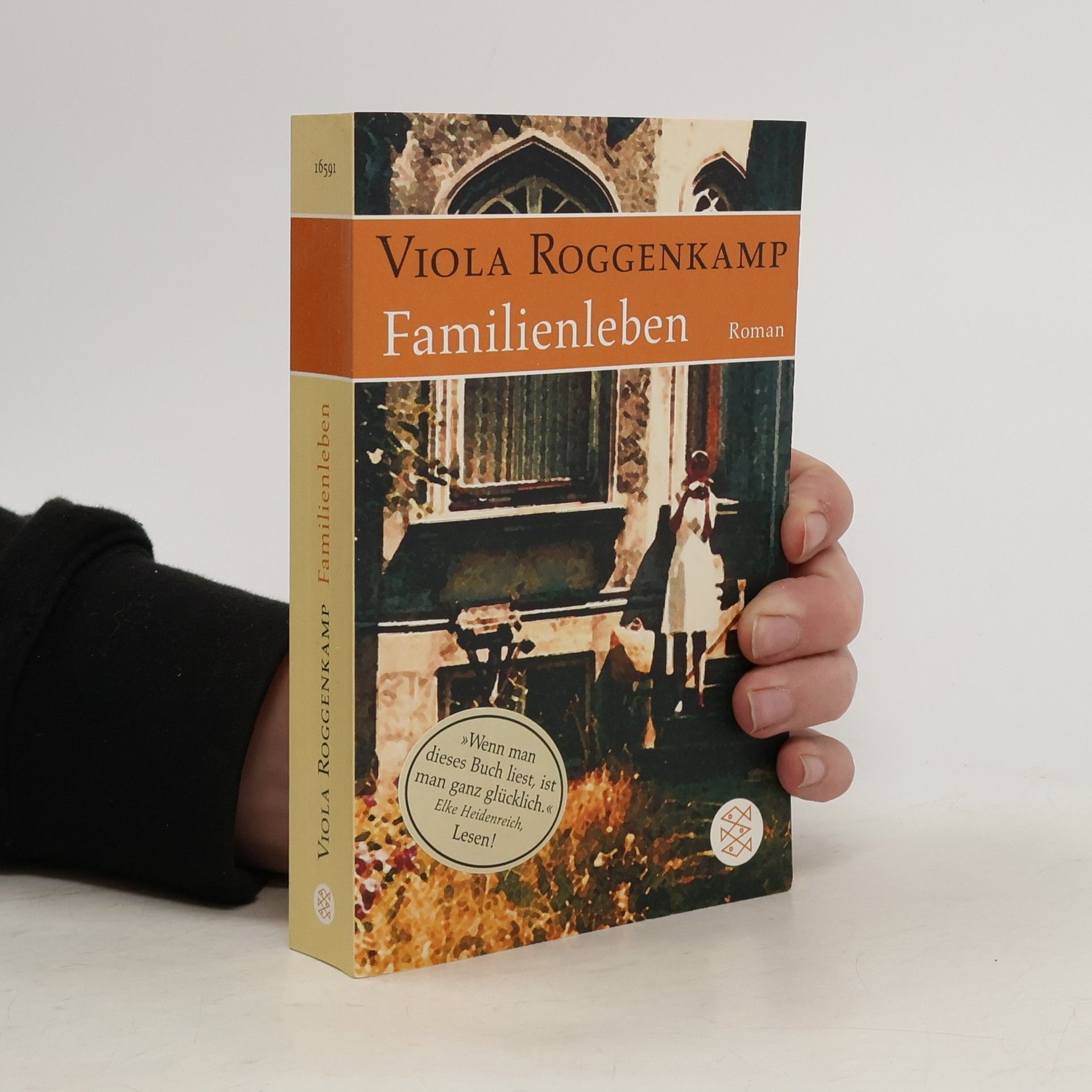

Hamburg 1967. In einer alten, abbruchreifen Villa im feinen Harvestehude wacht Alma Schiefer liebevoll und unerbittlich über das Leben ihrer Familie. Fania ist 13, ihre zickige Schwester 17. Die Töchter wissen, dass ihre jüdische Mutter nur mit Hilfe des Vaters überlebt hat. Und die Großmutter, auch sie eine Überlebende, hält einmal im Monat mit ihren Freundinnen ein »Theresienstädter Kränzchen« ab.»Von den Schwierigkeiten, ein Trauma zu begreifen, handelt mit Witz, Bildkraft und Wärme dieser deutsch-jüdische Familienroman.«DIE ZEIT

Erika Mann - Eine jüdische Tochter

- 250 páginas

- 9 horas de lectura

Über erlesenes und Verleugnetes in der Familiengenealogie der Familie Mann-Pringsheim