Wer von 'Evidenz' spricht, meint etwas Allgemeingültiges, Beweiskräftiges und Unhinterfragtes. Im Gegensatz dazu wirkt die 'List' verborgen und auf Umwegen, entzieht sich der Eindeutigkeit und reagiert situativ. Doch sind List und Evidenz tatsächlich reine Gegensätze? Sind Evidenzen so festgefügt und unverbrüchlich, wie es scheint? Der Band versammelt Beiträge aus Literatur- und Filmwissenschaft, Philosophie, Soziologie, Wissenschaftsgeschichte und Informatik, die vom Mittelalter bis zur Gegenwart reichen. Behandelt werden unter anderem: die Rolle von Augenzeugen in der Beglaubigung, wie mittelalterliche Erzählungen über die Belagerung Trojas durch Kriegsberichterstatter legitimiert werden; Verfahren der Abkürzung, die direkten Zugang zu komplexen Sachverhalten versprechen, etwa durch visuelle Übersichten, die gesellschaftliche Realität veranschaulichen; sowie die Evidenz von Grenzziehungen und deren Ein- und Ausschlussgesten, wie die Bestimmung der Schwelle menschlichen Lebens bei Embryos. Dieser Band ist der 15. Teil der Forschungsreihe ›Mediologie‹, herausgegeben vom Kölner Kulturwissenschaftlichen Forschungskolleg ›Medien und kulturelle Kommunikation‹ unter der Leitung von Ludwig Jäger.

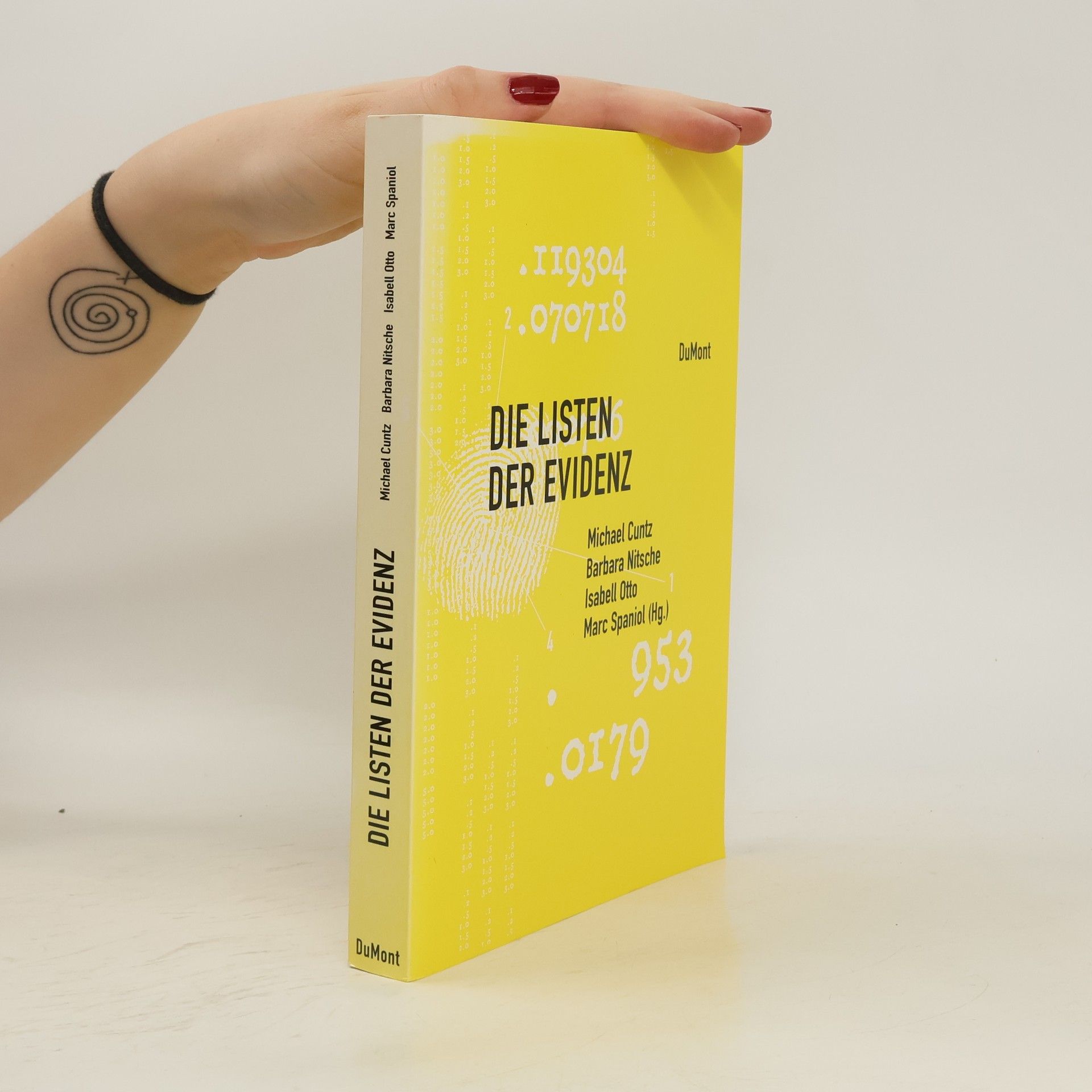

Michael Cuntz Libros