Das Buch behandelt die Thematik der notenfreien Leistungsbeurteilung und deren Relevanz für eine gerechtere und demokratische Schulbildung. Es thematisiert die Herausforderungen, die aus gesellschaftlichen Krisen, Unsicherheiten und dem Einsatz von KI resultieren, und fordert innovative Lerndesigns sowie eine neue Prüfungskultur. Durch die Analyse von Beurteilungsfehlern und deren Auswirkungen auf das Selbstkonzept der Lernenden wird ein Ansatz skizziert, der auf Pädagogischer Diagnostik basiert und die aktive Beteiligung der Lernenden fördert. Ziel ist es, praktikable Modelle für eine gerechte Leistungsbeurteilung in allen Schulformen zu entwickeln.

Silvia Iris Beutel Libros

Zeugnisse, die nur aus Noten bestehen, dominieren ungeachtet aller Kritik unser Schulsystem. Es bestehen jedoch durchaus pädagogische Spielräume für eine Leistungsbeurteilung, die sich an Kompetenzen orientiert und im Dialog mit Schüler*innen und Eltern stattfindet. So erhält die Selbstverantwortung der Lernenden und ihre Wertschätzung ein stärkeres Gewicht. Der Band bietet eine Einführung in das Problemfeld, stellt einen neuen Lern- und Leistungsbegriff vor und zeigt Alternativen der Leistungsbeurteilung auf, die analog wie digital genutzt werden können. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden

Handbuch Gute Schule

Sechs Qualitätsbereiche für eine zukunftsweisende Praxis

Was ist eine gute Schule und wie wird man zu einer? Im Handbuch Gute Schule setzen sich Experten aus Schule und Wissenschaft mit dem Verständnis guter Schulen auseinander, basierend auf eigenen Erfahrungen und der reflektierten Perspektive als Akteure im Deutschen Schulpreis. Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Preises wird die Frage nach den Merkmalen guter Schulen jährlich neu gestellt und beantwortet. Diese Diskussion ist oft kontrovers, jedoch stets produktiv und zielt auf die bestmöglichen Begründungen ab. Der fachliche Kern des Verständnisses guter Schule umfasst sechs Qualitätsbereiche: Leistung, Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulleben und Schulentwicklung. Diese Bereiche werden wissenschaftlich analysiert und praxisnah reflektiert. Was zeichnet eine Schule in jedem Qualitätsbereich aus? Wie geht es den Schülerinnen und Schülern? Welche Wege hat die Schule eingeschlagen und welche Herausforderungen gab es? Die Antworten bieten Einblicke in wissenschaftliche Diskurse und Schulentwicklungsprozesse. Wer nach Anregungen für die Weiterentwicklung von Schulen sucht, die dem Lernen neue Impulse verleihen, findet in diesem Band wertvolle Inspiration.

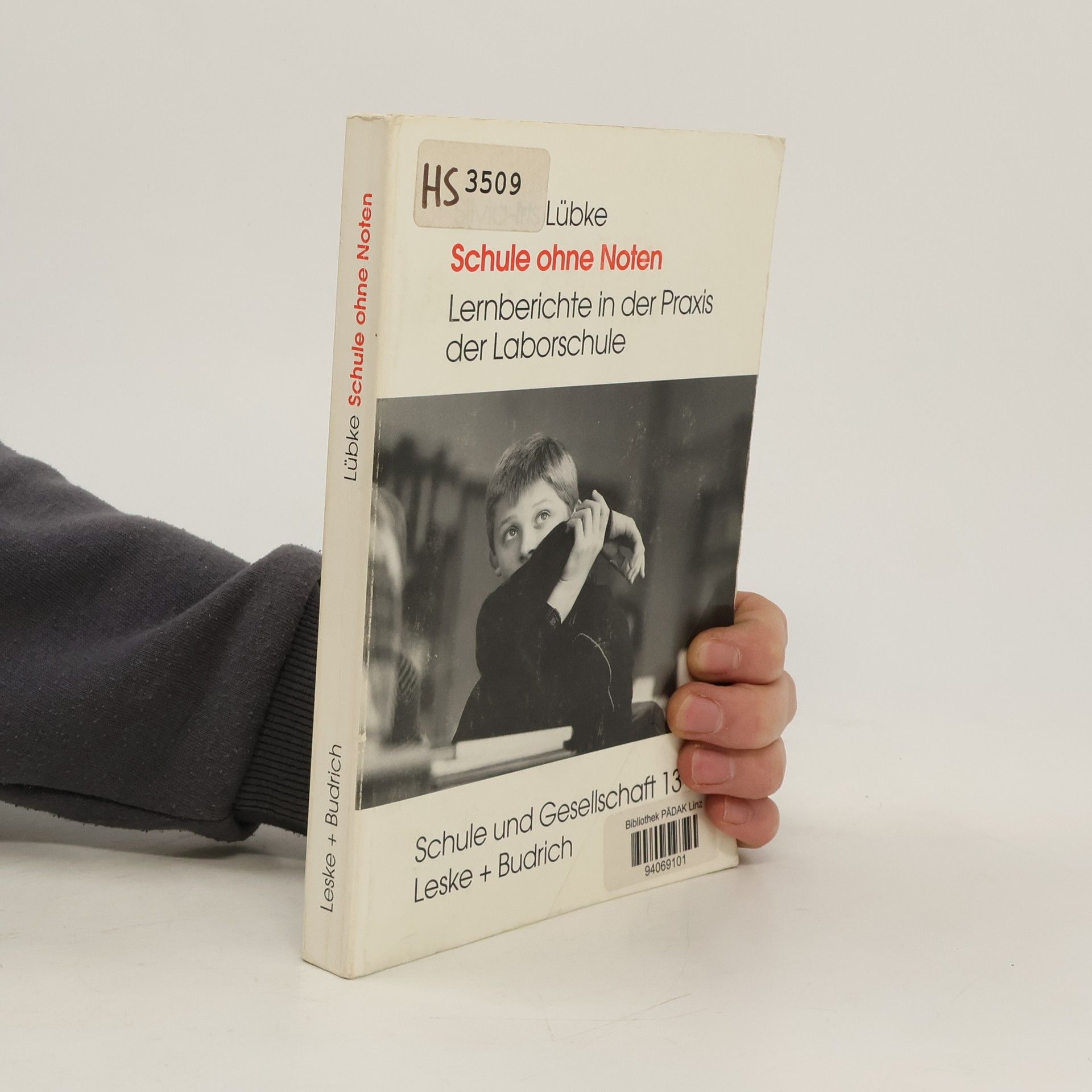

Schule und Gesellschaft - 13: Schule ohne Noten

Lernberichte in der Praxis der Laborschule

- 237 páginas

- 9 horas de lectura

Nahezu jeder von uns hat einen Begriff der Leistungsbeurteilung, der sich unmittelbar mit eigener schulischer Erfahrung verbindet: die Benotung. Benotung heißt dann überwiegend ein auf Schulfächer und die eigene "Lei stung" bezogenes Urteil einzelner Lehrerinnen und Lehrer, ausgedrückt in Zahlen, Ziffern oder den bekannten sechs Adjektiven, die Leistungsqualitäten beschreiben sollen: sehr gut bis ungenügend. In der reformierten gymnasia len Oberstufe kommen seit Mitte der siebziger Jahre Bewertungen nach einem Punktesystem hinzu. In den meisten Fällen gibt sich die sch]llische Bewertung scheinbar "objektiv", dabei zwängt sie das Lernen und die Lei stung des einzelnen vor allem in einen Vergleich zu den Mitschülerinnen und Mitschülern. Die Leistungsbeurteilung in der Schule ist in der Phase der Bildungs reformen der 60er und der 70er Jahre heftig kritisiert und in ihrer Wirkung auf die Entwicklung des Schulwesens und seiner Erziehungs- und Unter richtskultur diskutiert worden. Ansätze zur Reform sind besonders in der Primarstufe mit dem teil weisen Ersatz von Ziffernnoten durch verbale Zeug nisformen umgesetzt worden. Verbalbeuneilungen in der Sekundarstufe I sind auf wenige Experimentalfälle beschränkt geblieben. Die Mehrheit aller schulischen Bewertungsvorgänge wird weiterhin im Ziffernnotenspektrum abgehandelt. Dennoch bleibt die Debatte um den Ersatz der Ziffernnoten durch Verbalbeuneilungen eine Herausforderung für die Bildungspolitik. Das fordert unter dem Gesichtspunkt der Reformbedürftigkeit und -notwendigkeit des Schul-und Bildungswesens die erziehungswissenschaftliche Forschung zur Stellungnahme heraus.