ÖDT 5

Stadtmauern in Niederösterreich

Stadtmauern in Niederösterreich

Die Habsburger schufen über Jahrhunderte hinweg persönliche Refugien, die ihren individuellen Freizeitluxus und kreativen Ausdruck widerspiegeln. Im 19. Jahrhundert nutzten viele Erzherzöge ihre politischen Einschränkungen, um märchenhafte Schlösser, exotische Parks und beeindruckende Kunstsammlungen zu errichten. Diese Bauwerke zeugen von persönlichem Kunstverständnis und den oft manischen Wünschen der entmachteten Adligen. Das Buch präsentiert erstmals umfassend diese Traumwelten und vergleicht sie mit den Märchenschlössern anderer europäischer Monarchien, wodurch eine einzigartige Kunstkategorie erkennbar wird.

Die Anmerkung thematisiert, dass Kirchen und Kapellen ursprünglich für Menschen entworfen wurden, um beeindruckende Liturgien zu ermöglichen. Sie hinterfragt, ob diese Sakralbauten nur für die menschliche Perspektive gedacht waren oder ob auch die Sicht Gottes von oben eine Rolle spielte.

Der Autor beschäftigt sich in seiner hier vorliegenden Dissertation mit der Festung Hohensalzburg, die als bedeutendste Wehranlage des Landes Salzburg gelten darf. Dieses Buch widmet sich zunächst einer Rekonstruktion der hochmittelalterlichen Baugenese der Festung Hohensalzburg. Es folgen Überlegungen zur baulichen Entwicklung der Burgen Friesach, Hohenwerfen, Pettau, Reichenburg, Leibnitz, Regensburg (Salzburger Hof) und Straßburg sowie zu den Kernanlagen von Hieburg, Kropfsberg, Fischhorn und Kaprun. Den Abschluss bilden historische und architektonische Zusammenfassungen zur Entwicklung und Bedeutung des Burgenbaus der Salzburger Erzbischöfe im Hochmittelalter sowie planliche Gegenüberstellungen der behandelten Anlagen.

Das monumentale Wahrzeichen der zweitgrößten Stadt Niederösterreichs stand über Jahrhunderte im Brennpunkt europäischer Geschichte. Zunächst als militärische Zitadelle und Grenzmarkierung der Babenberger Landesfürsten errichtet, wurde sie von mehreren Habsburgern als Residenz ausgebaut, während sie unter Kaiser Friedrich III. den uneingeschränkten politischen Mittelpunkt des Heiligen Römischen Reichs bildete. Trotz starker Zerstörung im 2. Weltkrieg sind die Baulichkeiten aus den unterschiedlichen Epochen bis heute bemerkenswert gut erhalten geblieben. Der Autor hat im Rahmen intensiver Substanzerfassungen und internationaler Vergleichsstudien die Gestaltung völlig neu erforscht und mit der erstmaligen Auswertung der Archive des Bundesdenkmalamtes eine chronologische Zuordnung der einzelnen Bauphasen zu bestimmten Herrschern vorgenommen. Das Ergebnis zeigt eine international einzigartige Residenz, die gemäß ihrer politischen Bedeutung programmatisch spektakuläre Architektur mit kunstreicher Ausstattung verband. Vor allem unter Friedrich war sie ein Panoptikum der Reichskunst und diente als prunkvoller Rahmen für die Habsburger-Hofhaltung. Das reich illustrierte Buch erläutert mit einzelnen Bauphasenplänen und Rekonstruktionen anschaulich diese Entwicklung von der Babenberger-Burg bis zur heutigen Militärakademie.

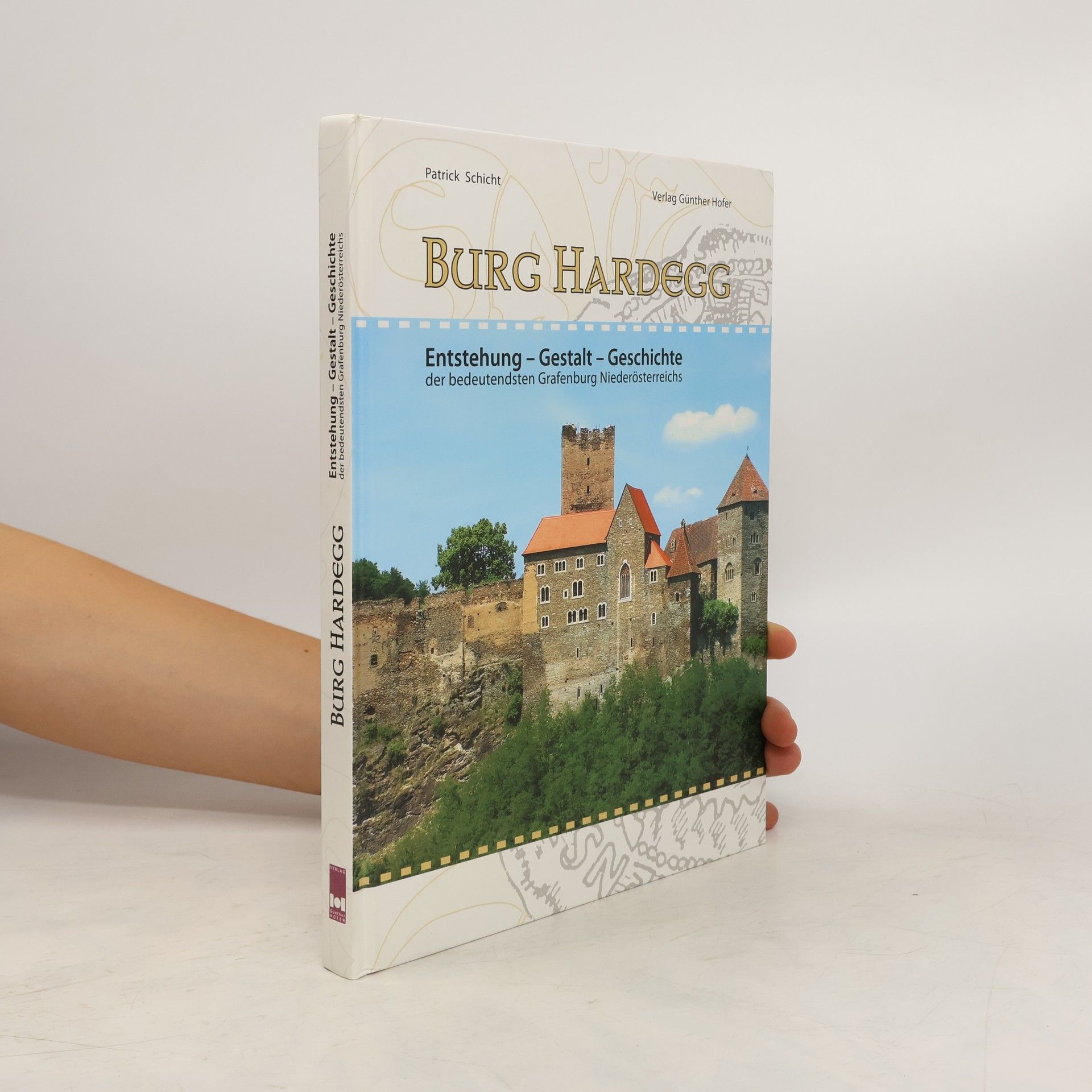

Entstehung - Gestalt - Geschichte der bedeutendsten Grafenburg Niederösterreichs

Der Führer zu Geschichte und Architektur

Die Festung Hohensalzburg, die bedeutendste Wehranlage des Landes Salzburg, wird seit dem frühen 19. Jahrhundert von Archäologen, Historikern und Bauforschern regelmäßig bearbeitet. Besonders aufschlussreiche Entdeckungen wurden in den neunziger Jahren gemacht, als eine der größten Sensationen der europäischen Mittelalterforschung aufgedeckt wurde: Die hochmittelalterliche Hauptburg des Erzbistums Salzburg hat sich weitgehend erhalten. Diese repräsentative, pfalzähnliche Anlage stellt einen Höhepunkt der hochmittelalterlichen Profanarchitektur in Mitteleuropa dar. Der neue Festungsführer, basierend auf bislang unpublizierten Forschungsergebnissen, bietet Besuchern einen fundierten Einblick in die Baugeschichte dieser bedeutendsten Festung Österreichs. Der reich bebilderte und didaktisch aufbereitete Führer nimmt den Leser mit auf eine Reise in die Vergangenheit, beginnend mit der baulichen Entwicklung von der karolingischen Herzogsresidenz über romanische Saalbauten und gotische Prunkstuben bis hin zu den barocken Bastionen. Im zweiten Teil wird ein ausführlicher Rundgang durch die Festung angeboten, bei dem sämtliche Bauten in ihrer Entstehung und Bedeutung erklärt werden. So wird die komplexe Baugeschichte der Festung auf verständliche Weise erlebbar gemacht.