Da mag von der Rückkehr der Religion noch so sehr die Rede sein: Dem Glaubenden, der nach dem Heiligen Ausschau hält, weht im liberalen Gemeinwesen ein profaner Wind entgegen, der ihn stören muss. Dabei sind es nicht die inneren Überzeugungen geistig beweglicher Atheisten, die seine religiöse Lebens-führung behindern. Mit intellektuellen Atheisten, die an sich selbst zweifeln, kann er ins Gespräch kommen. Es ist die zum Dogma erstarrte a-religiöse Gesamttendenz unserer Kultur, die ihm zum Problem geworden ist. Denn in ihrem Sog werden alle Phäno-mene des Lebens unbedacht profan gedeutet. Da-durch sind die Glaubenden genötigt, ihre religiösen Überzeugungen in der Öffentlichkeit zurückzuhalten und sie zu einer bloßen Privatsache zu degradieren. Mit dieser Zumutung leben sie unter den kulturellen Bedingungen einer zementierten laïcité.

Martin Knechtges Libros

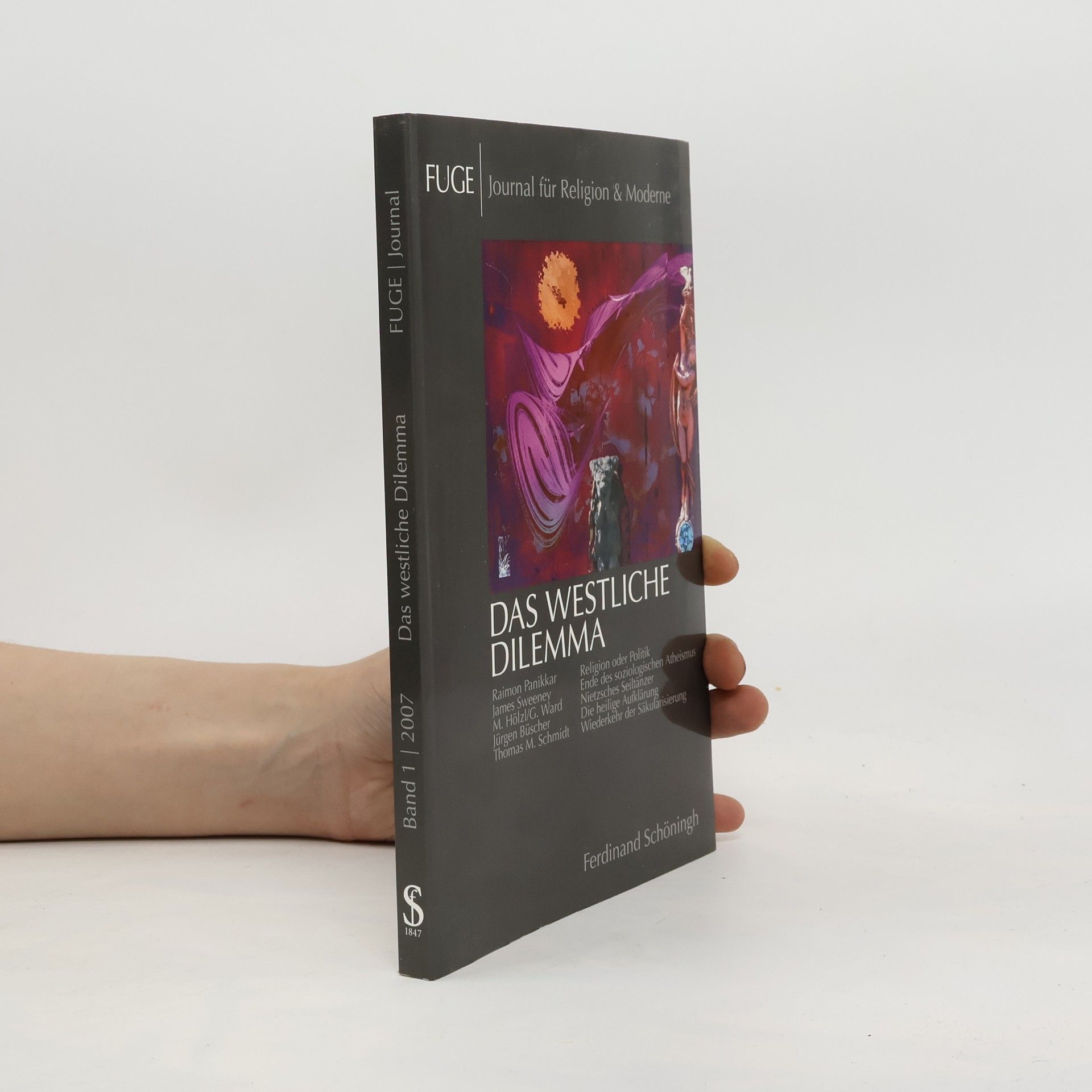

Das Journal FUGE befasst sich undogmatisch mit der Rolle der Religion in der Moderne. Es rangiert zwischen Wissenschaft und Feuilleton und verfolgt das Ziel, den religiösen Eros der Nachdenklichen zu wecken. Intellektuelle unterschiedlicher weltanschaulicher Couleur kommen zu Wort, darunter Theologen und Philosophen, Wissenschaftler und Künstler, Gläubige und Atheisten. Dabei geht es darum, die widerstrebenden Neigungen in der Brust des modernen Menschen einer schonungslosen Analyse zu unterziehen, um dem Rätsel auf die Spur zu kommen, ob ein gedeihliches religiöses Leben unter den aufgeklärten Bedingungen möglich ist oder ob Religion, wie die jüngst erstarkte gegenaufklärerische Tradition behauptet, in einer unversöhnlichen Spannung zur Moderne steht. Der erste Band fragt, was es mit der neuerdings so viel beschworenen Rückkehr der Religionen auf sich hat. Hierbei zeigt sich, dass diese Frage nicht beantwortet werden kann, wenn man nicht zurückgeht auf das westliche Dilemma zwischen Religion und Politik, das am Anfang der Moderne steht. Die neue Sichtbarkeit der Religion ist kein Indiz dafür, dass der Glaube in der Moderne angekommen ist. Im Gegenteil, sie fordert dazu heraus, darüber nachzudenken, ob der Religion nicht das Schicksal droht, ihrer Ernsthaftigkeit beraubt und auf dem Altar der alles absorbierenden Öffentlichkeit geopfert zu werden.