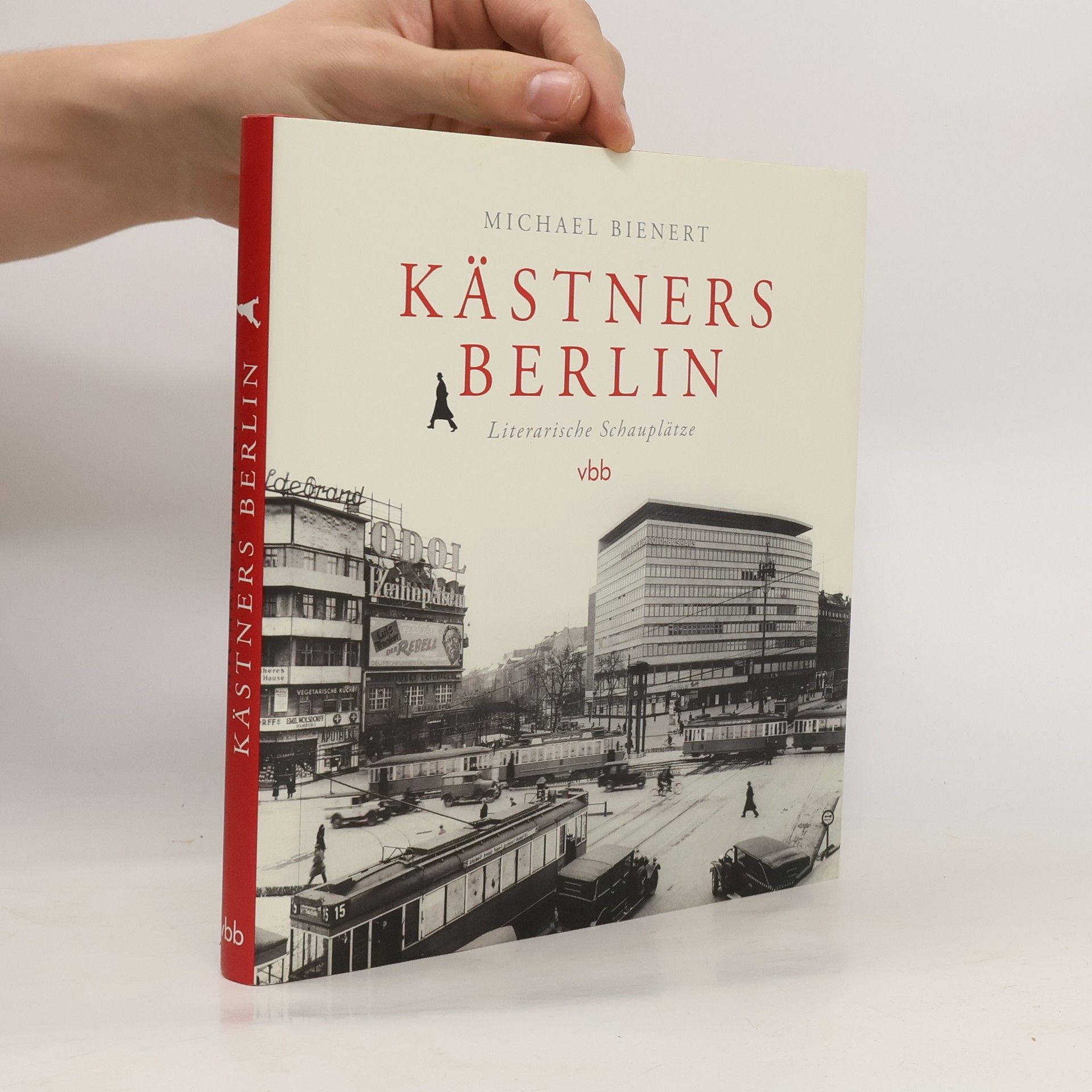

Wo verstecken sich Emil und die Detektive? Wo besucht Pünktchen ihren Freund Anton? Und wo geht Fabian mit einer Angestellten aus dem Wedding ins Bett? Erich Kästner hatte ganz konkrete Orte vor Augen, als er seine berühmten Berlin-Romane schrieb oder über die Berlin-Touristen reimte: „Sie stehen verstört am Potsdamer Platz/Und finden Berlin zu laut …“ Kästner ließ sich bei der Wahl der Roman-Schauplätze von der Nachbarschaft seiner Wohnung und der Schreiborte in den Cafés inspirieren, andere kannte er aus seiner Arbeit als Journalist und Theaterkritiker. Kästners Berlin führt entlang von rund 180 Fotos, Postkarten und Plänen, die zumeist noch nie mit Kästner in Verbindung gebracht wurden, mitten hinein ins quirlige Berlin des Autors und seiner Figuren. „Wer sich so auf die Spur begibt, trifft sicher irgendwo auf einen jungen Mann mit quietschgrüner Baskenmütze und kunstvoll drapiertem Kaschmirschal, wie er einer Gruppe lauschender Leute von Kästner in Berlin erzählt. Es ist Michael Bienert, Buchverfasser und Stadterklärer“, berichtete die Berliner Zeitung schon vor fünfzehn Jahren. Mit Kästners Berlin nimmt der Autor zahlreicher Berlin-Bücher seine Leser mit auf eine spannende Entdeckungsreise in die Literatur- und Kulturgeschichte der Zwanziger- und Dreißigerjahre.

Michael C. Bienert Libros

Michael C. Bienert beleuchtet die Geschichte der Cocktailkultur in Berlin, von der Eroberung im 19. Jahrhundert bis zur Blütezeit der Bars in den 1920er und 1930er Jahren. Mit 50 Rezepten, historischen Cocktails und Porträts aktueller Bars ist das Buch ein unterhaltsamer Begleiter für Cocktail-Liebhaber.

Richard von Weizsäcker (1920–2015) zählt zu den herausragenden Persönlichkeiten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Als Bundespräsident stellte er mit seiner Rede am 8. Mai 1985 die Erinnerung an die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs auf eine neue Grundlage. Nach dem Fall der Mauer verstand er es, die Sorgen ernst zu nehmen, die die Menschen im Osten angesichts rasanter Veränderungen umtrieben. Später mahnte er die Parteien, sich als einen dienenden Bestandteil des politischen Systems zu sehen, würdigte aber gleichzeitig ihre Bedeutung für die liberale Demokratie. Auf der Grundlage neu erschlossener Quellen beleuchtet der Band wesentliche Stationen der politischen Biografie Richard von Weizsäckers sowie sein liberalkonservatives Denken. Mit Beiträgen von Norbert Lammert, Thomas de Maizière, Michael C. Bienert, Dominik Geppert, Gangolf Hübinger, Karl-Rudolf Korte, Matthias Oppermann, Ulrich Schlie und Kathrin Zehender.