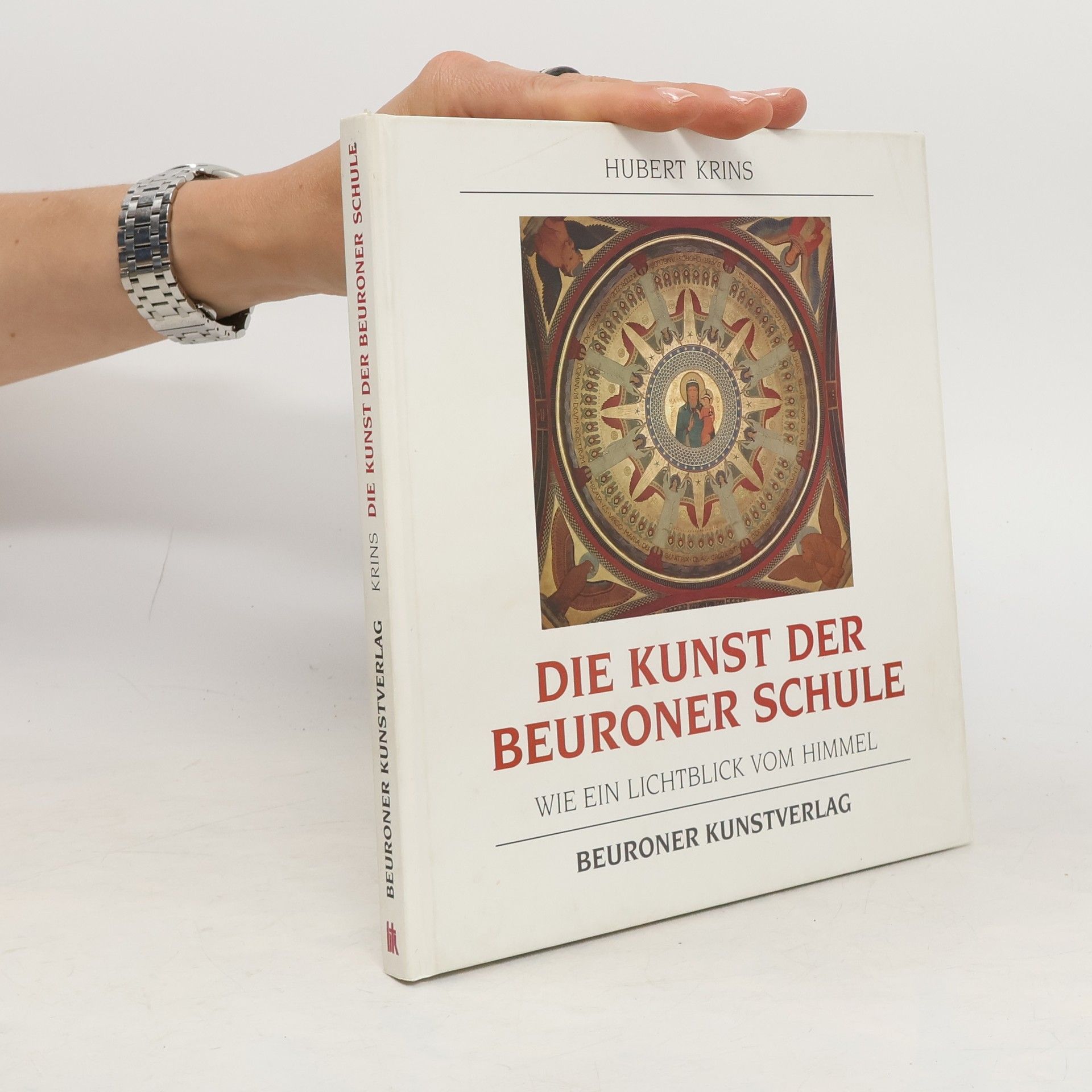

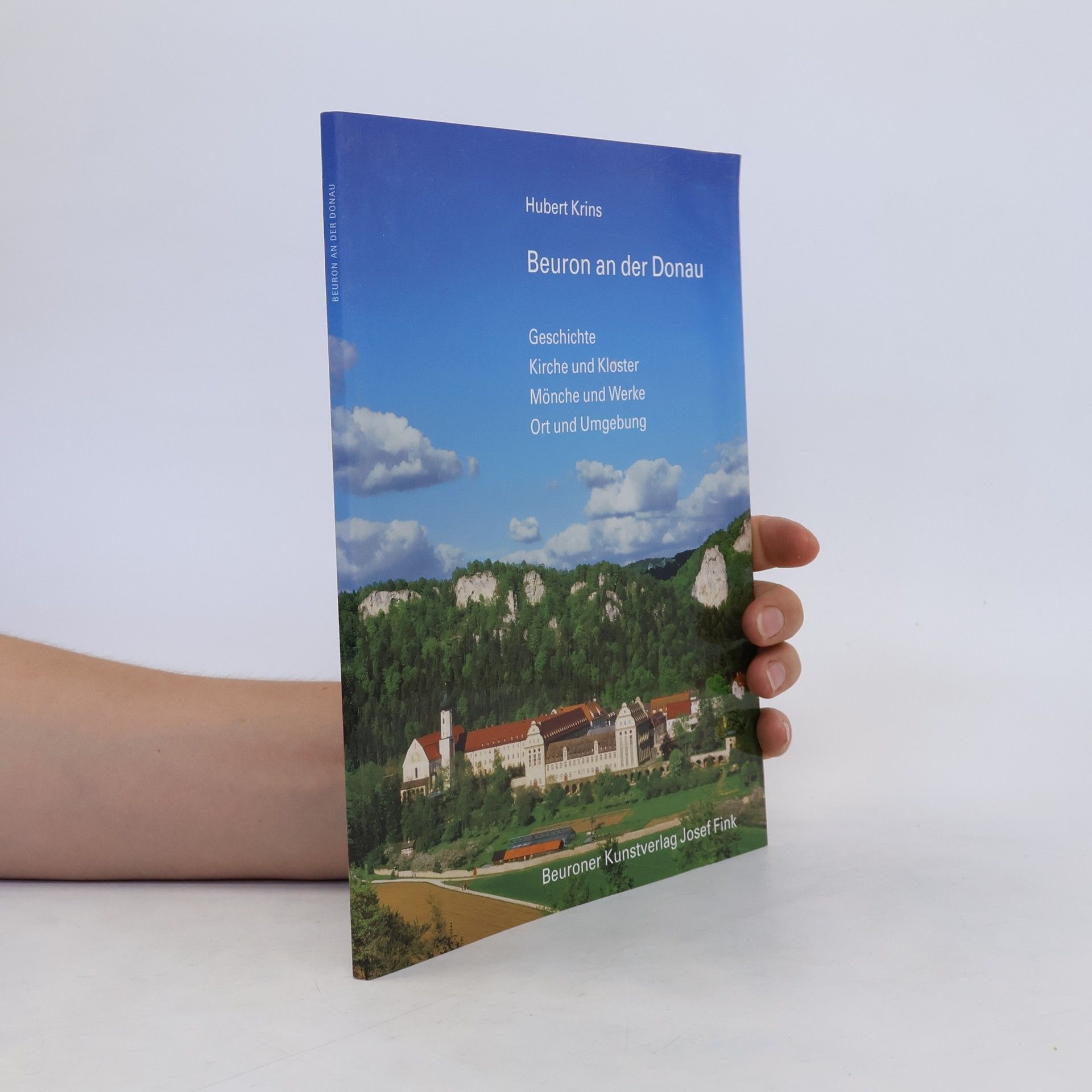

Die Erzabtei St. Martin zu Beuron verdankt ihren Ruf den Benediktinern, die sich 1863 in den seit dem frühen 19. Jahrhundert aufgelassenen Stiftsgebäuden der zuvor hier tätigen Augustinerchorherren niederließen. Es war dies die erste Neugründung einer Benediktinerabtei außerhalb Bayerns nach dem Einschnitt der Säkularisation. Von Beuron gingen schon ab 1872 zahlreiche weitere Klostergründungen aus, so dass sich alsbald die Beuroner Benediktinerkongregation formte, die noch heute besteht und 20 Klöster umfasst. Dieser Große Kunstführer führt in die Geschichte der beiden Beuroner Klöster ein und stellt deren kulturelle Zeugnisse ausführlich dar: die Barockkirche der Augustiner ebenso wie die von den Benediktinern hinzugefügte Gnadenkapelle, die Gebäude des Konvents mit ihrer Ausstattung und den Bildern der Beuroner Kunstschule wie auch die Mauruskapelle als erstes Zeugnis dieser besonderen Richtung der sakralen Kunst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Viele Werke sind hier zum ersten Mal farbig abgebildet, einige waren bislang überhaupt noch nicht publiziert. Übersichtliche Zwischentexte behandeln besondere Bildzyklen oder Darstellungen, bieten aber auch Erklärungen zu klösterlichen Begriffen und zur Benediktinerregel, so dass jedem interessierten Besucher Informationen an die Hand gegeben werden, die ihm die ganz eigene Welt des mönchischen Lebens und Wirkens näher bringen

Hubert Krins Libros

Beuroner Kunst in der Wiener Secession

- 176 páginas

- 7 horas de lectura

Vor 100 Jahren zeigte die Beuroner Kunstschule in einer der sakralen Kunst gewidmeten Ausstellung der Wiener Secession zum ersten Mal, was sie in den Jahrzehnten zuvor geschaffen hatte. Die Erzabtei Beuron nimmt dieses Jubiläum zum Anlass einer Rückschau, mit der an ein großes Ereignis in der Geschichte des Klosters erinnert werden soll. Viele der damals in Wien gezeigten Werke sind wieder zu sehen. Das für die Beuroner Kunstschule charakteristische Element der Stilisierung schuf eine Art Wahlverwandtschaft zur Wiener Kunst des späten Jugendstils. Deutlich wird auch der Beitrag der Beuroner Künstlermönche zur Kunst des 19. Jahrhunderts, der darin bestand, dass sie eine neue, strenge Form suchten, wie sie der Hauptmeister Peter (Desiderius) Lenz den christlichen Motiven der Madonna, der Pietà und Engeln gab.

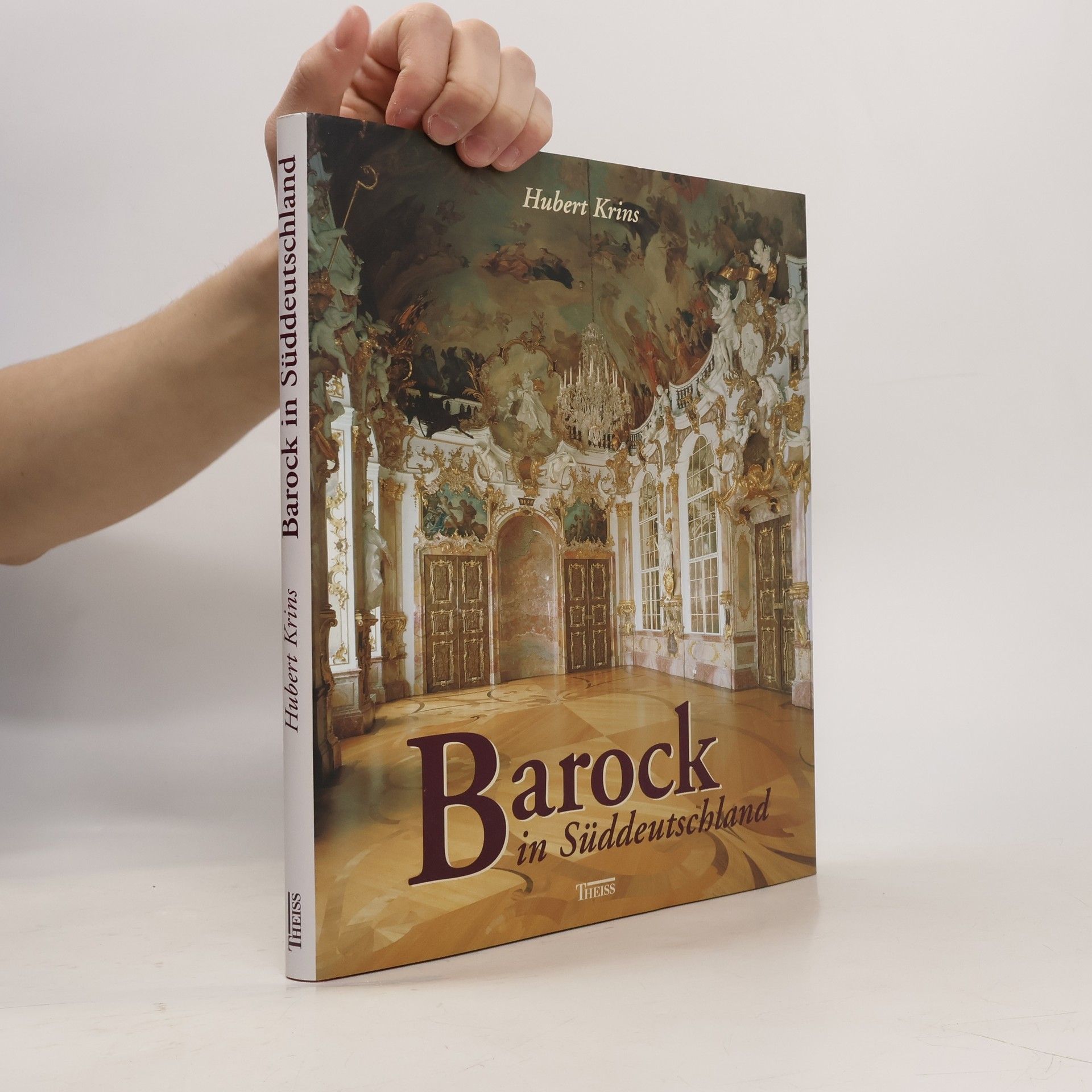

Barock in Süddeutschland

- 160 páginas

- 6 horas de lectura

Beiträge zur Tübinger Geschichte: Die Grabdenkmale im Kloster Bebenhausen

- 141 páginas

- 5 horas de lectura

Libro usado en buenas condiciones, por su antiguedad podria contener señales normales de uso

Könige und Königinnen in Württemberg

- 48 páginas

- 2 horas de lectura