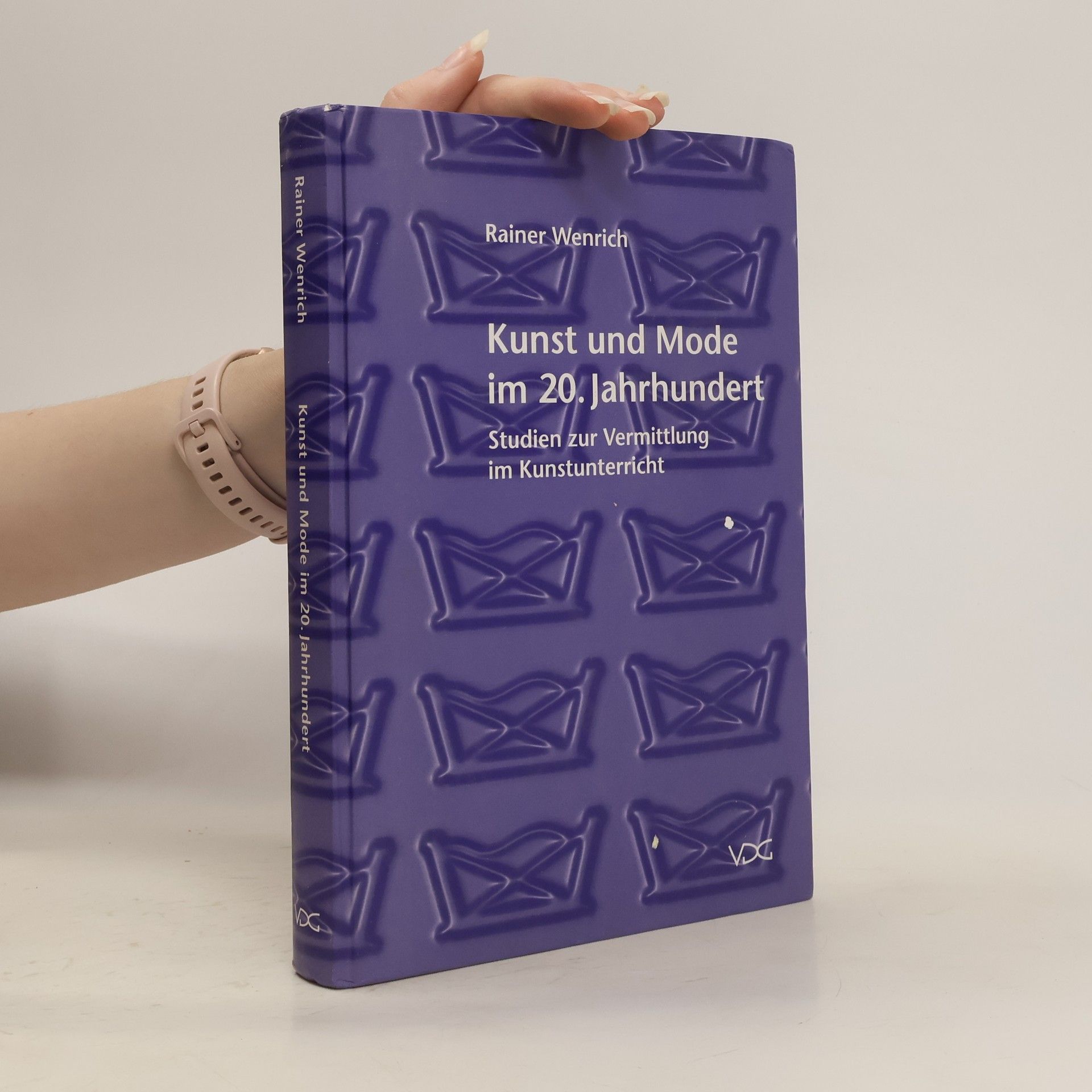

Rainer Wenrich Libros

Zeitgeschichte im Museum

Das 20. und 21. Jahrhundert ausstellen und vermitteln

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beginnt die bildende Kunst die inhärenten Qualitäten der Kleidermode zu erschließen. Kleidungsstücke erscheinen von diesem Moment an nicht mehr ausschließlich als Attribuierung der dargestellten Figuren und motivisch dokumentierbare Rangabzeichen, kompositorische Accessoires oder Kennzeichen maltechnischer grandezza, sondern bewegen sich verstärkt als gestalterischer Eigenwert in den Materialkanon künstlerischer Produktions- und damit Ausdrucksmöglichkeiten hinein. Gleichzeitig orientieren sich Modemacher an künstlerischen Konzeptions- und Gestaltungsformen innerhalb der Herstellung und Präsentation ihrer Kleidungsstücke. Der daraus erwachsende Dialog zwischen den beiden ästhetischen Feldern von Kunst und Mode reicht durch das ganze 20. Jahrhundert bis in das aktuelle Kunstschaffen und wird dabei von großangelegten Einzel- und Gruppenausstellungen begleitet. Diesen Vorgang gilt es einer näheren Betrachtung mit dem Ziel der didaktisch-diskursiven Brechung aus der Sicht des Faches Kunst zu unterziehen. Im Hinblick auf eine immer notwendiger erscheinende handlungsorientierte Akzentuierung innerhalb der kunstpädagogischen Vermittlung liefert die weithin erkennbare wechselseitige Beeinflussung von Kunst und Mode grundlegende Ansatzpunkte.