Peter-Michael Diestel, ehemaliger Vizekanzler der DDR, warnt vor der wachsenden Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland. Er sieht die Gefahr, dass der geschichtsfeindliche Umgang mit den Biografien der Ostdeutschen antidemokratische Positionen stärkt. Diestel fordert eine Überwindung von Vorurteilen, um die Einheit Deutschlands zu vollenden.

Peter Michael Diestel Libros

Peter-Michael Diestel blickt zurück auf die Ereignisse der deutschen Einheit und stellt fest, dass die gängigen Erzählungen falsch sind. Als ehemaliger Stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister der Übergangsregierung hat er firsthand erlebt, wie die Politik in Bonn agierte. Er betont, dass die Regierung über jeden einzelnen in der DDR informiert war, bevor sie vereidigt wurden, und dass er der einzige war, der nicht erpressbar war. Innerhalb von vier Wochen wurde der erste Staatsvertrag unterzeichnet, und die Übernahme der DDR fand bereits am 1. Juli 1990 statt, obwohl es demokratisch aussehen sollte. Die DDR-Regierung musste bis zum 2. Oktober „durchwurschteln“, um einen Ostdeutschen für den 2+4-Vertrag zu finden. Diestel reflektiert kritisch über die Geschehnisse von 1989/90 und die gescheiterte Politik, die seiner Meinung nach zu den aktuellen Unterschieden zwischen Ost- und Westdeutschen beiträgt. Er widerspricht den gängigen Geschichtsdarstellungen und gibt Einblicke in die politischen Machenschaften der Zeit, einschließlich der Versuche, ihn zu stürzen. Trotz der Herausforderungen fand er Wege, um sich eine Zukunft zu sichern, die er heute genießt. Sein Werk bietet eine provokante und unterhaltsame Perspektive auf die deutsche Einheit und die damit verbundenen Fragen zur Identität der Ostdeutschen.

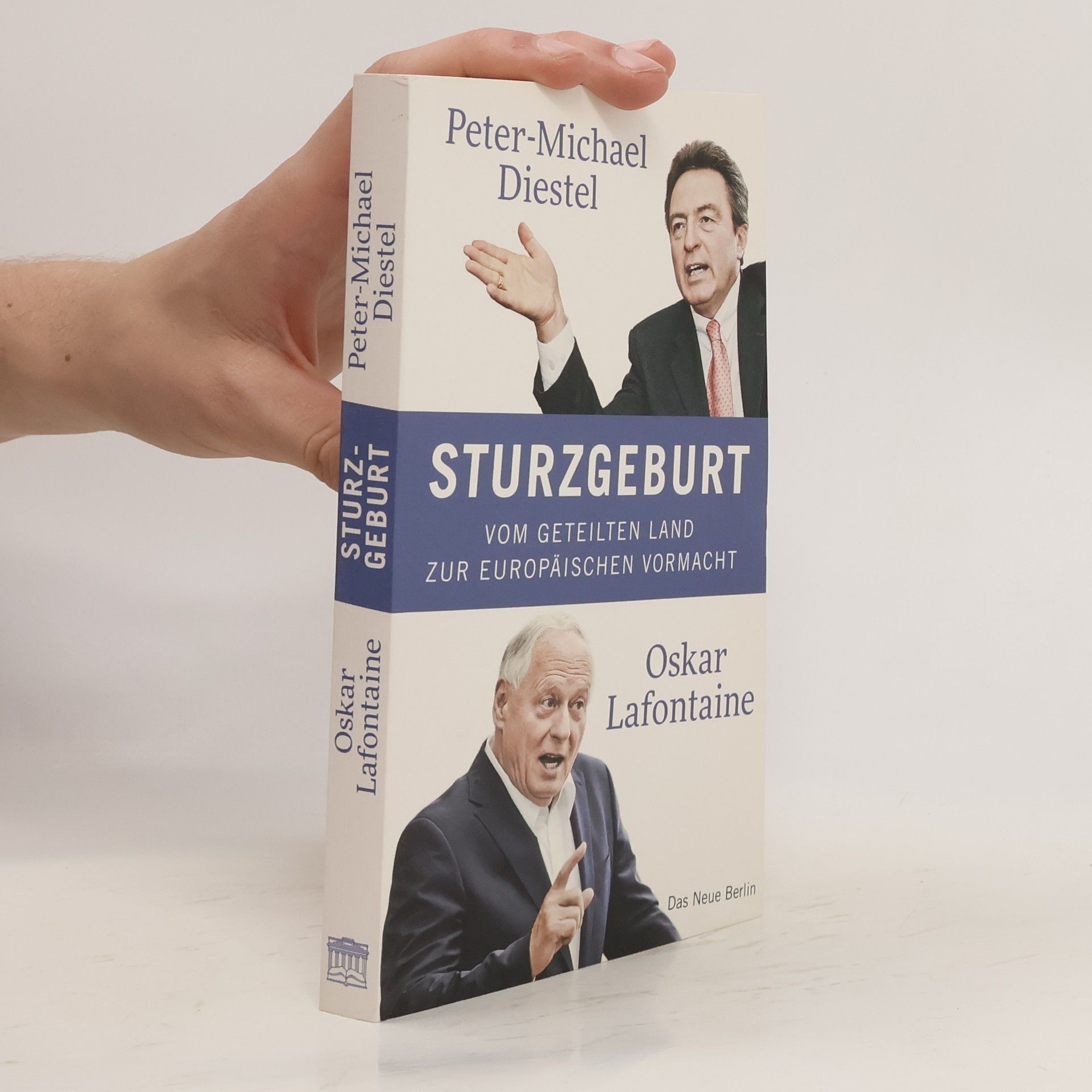

Vor 25 Jahren wurde die staatliche Einheit Deutschlands hergestellt. Der Bundespolitiker Oskar Lafontaine (damals SPD) wollte sie, der DDR-Politiker Peter-Michael Diestel (DSU/CDU) ebenfalls. Lafontaine jedoch hatte dabei anderes im Sinn als die regierenden Bonner Christdemokraten, und Diestel, der als Vize-Premier der DDR deren Kurs aktiv mittrug, sah erst später manches anders. Der einstige West- und der ehemalige Ostpolitiker betrachten nun nach einem Vierteljahrhundert die Vereinigung und vornehmlich deren Folgen, an denen die Deutschen noch heute zu tragen haben. In vielen Aspekten sind sie sich einig, in manchen Fragen gehen ihre Auffassungen unverändert auseinander. Ihr Streit über die Bilanz macht die Grundprobleme aktueller Politik sichtbar - und ist zugleich eine anregende Lektüre.