„SIch spreche zu Beginn über meine Gedichte, übers Gedichteschreiben. Für mich sind die ersten Sätze besonders wichtig. Am manchen Tagen fallen mir ganz viele erste Sätze ein, die Tage hängen voller erster Sätze. Nach und nach füllen die sich dann – vielleicht am selben Tag oder danach – mit anderen Sätzen, bis die Zeilen insgesamt rund werden. Ich achte auch bei Gedichten anderer Autoren und ebenso bei Romanen und Erzählungen gern auf erste Sätze. … Meine ersten Sätze fallen oft aus dem Alltag heraus. Beispielsweise, eines meiner Gedichte fängt an: Es sind immer zwei Träume in einem. Ich weiß bis heute nicht, wie mir plötzlich, urplötzlich, dieser Satz in den Sinn gekommen ist. Aber er hat sich dann mit Erlebnissen und Begegnungen aus dem Alltag gemischt und plötzlich fügt sich eins zum anderen zusammen.„ Aus: Literarische Selbstgespräche, … keine Fragen stellte Astrid Nischkauer “Ihr großes Thema ist die Zeit, die Vergänglichkeit. Das lyrische Ich ist fest in der Gegenwart verortet, aber es hat immer die Vergangenheit, die Geschichte und auch die Zukunft im Blick." Renate Schmidgall, FAZ

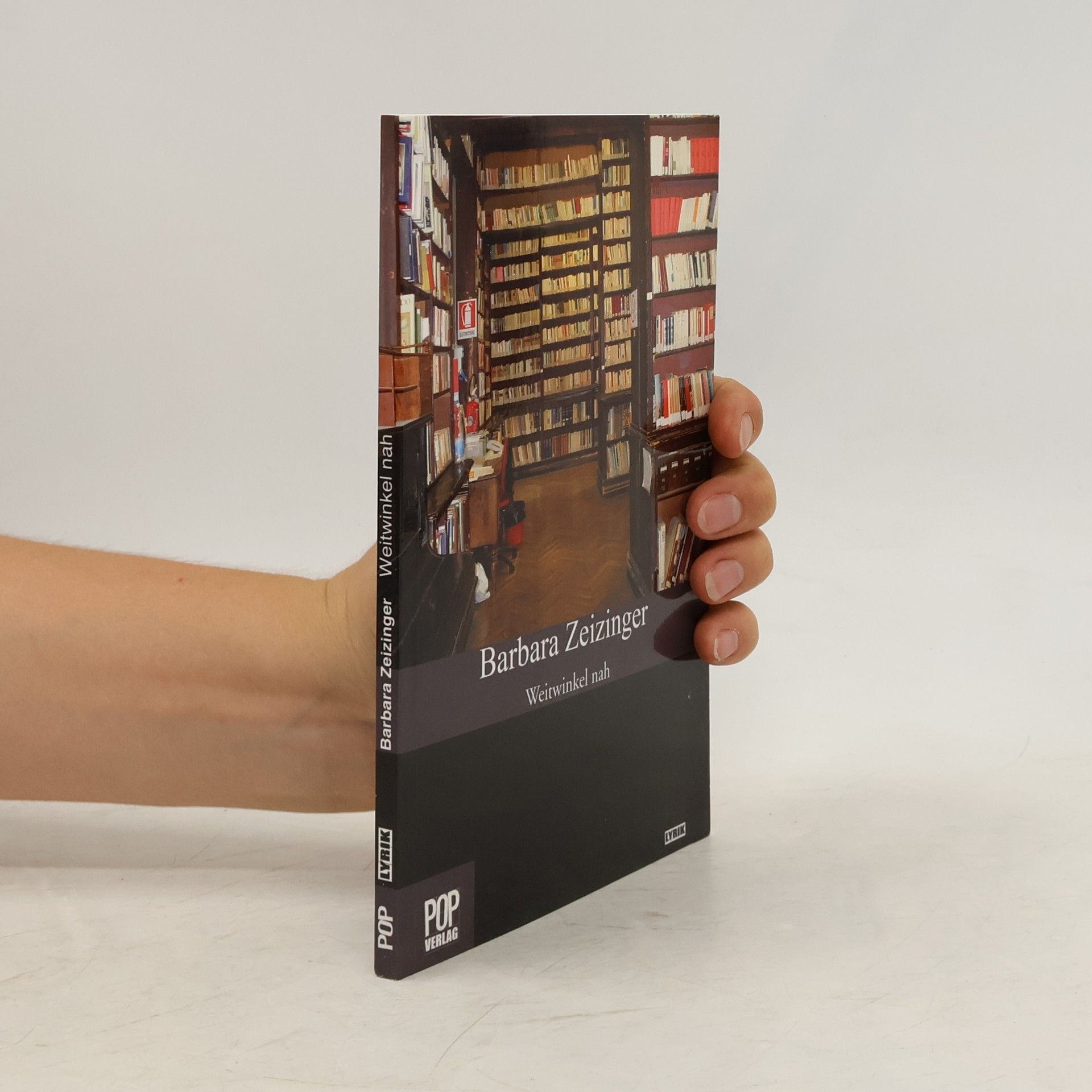

Barbara Zeizinger Libros

Weitwinkel nah

- 75 páginas

- 3 horas de lectura

Barbara Zeizinger, *1949, studierte Germanistik, Geschichte und Italienisch in Mannheim und Frankfurt. Lebt in Darmstadt. Sie schreibt Lyrik, Prosa und Reiseberichte. Beteiligung an deutsch-polnischen Poesieprojekten. Regelmäßige Rezensionen für Fixpoetry, Redaktionsmitglied bei den Zeitschriften Bawülon und Matrix des Pop-Verlags. Mitarbeit beim jährlichen Internationalen Poesiefestival in Frankfurt am Main. Ihr Roman Am weißen Kanal wurde ins Italienische übersetzt. In Zusammenarbeit mit dem Darmstädter Komponisten Cord Meijering entstanden zwei Libretti, die an der Darmstädter Akademie für Tonkunst aufgeführt wurden. Mitautorin von Regionalführern des Darmstädter Weststadt-Verlags. Mitglied in der Darmstädter Textwerkstatt von Kurt Drawert und Martina Weber, der südhessischen Autorengruppe Poseidon, der Europäischen Autorenvereinigung Die Kogge, im Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, im Exil-P. E. N. und der Internationalen Gruppe von Lyrikerinnen und Lyriker QuadArt. Mehrfache Stipendiatin des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Lieferbare Titel von Barbara Zeizinger: „Weitwinkel nah“. Gedichte. Pop Lyrik. 75 Seiten, 12,99 € ISBN 978-3-86356-057-7 „Am weißen Kanal“. Roman. Pop Epik. 218 Seiten, 15,50 € ISBN 978-3-86356-094-2 „Wenn ich geblieben wäre“. Gedichte. Pop Lyrik. 84 Seiten, 14,00 € ISBN: 978-3-86356-179-6