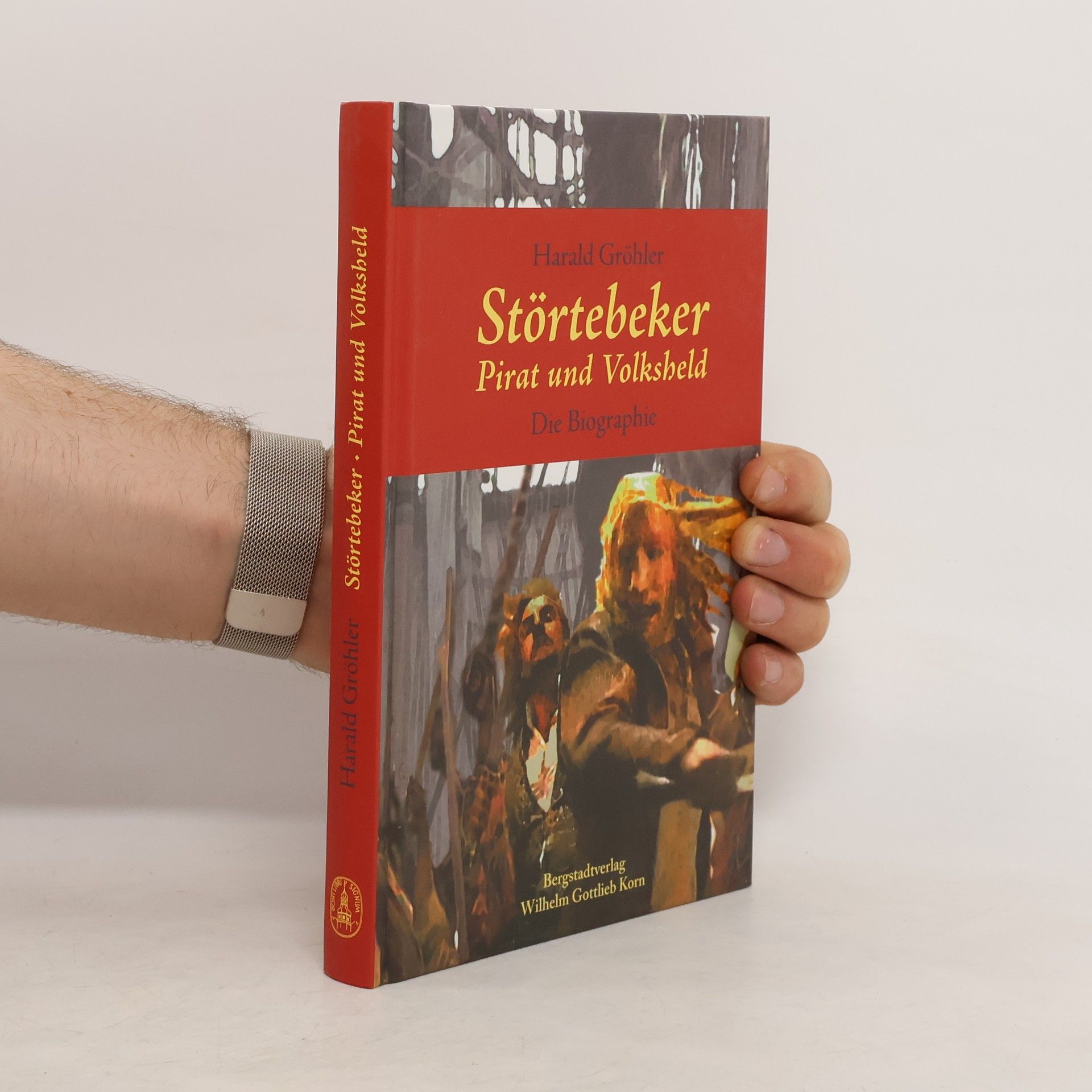

Das Land, aus dem ich herausmusste

The Land I Had to Leave

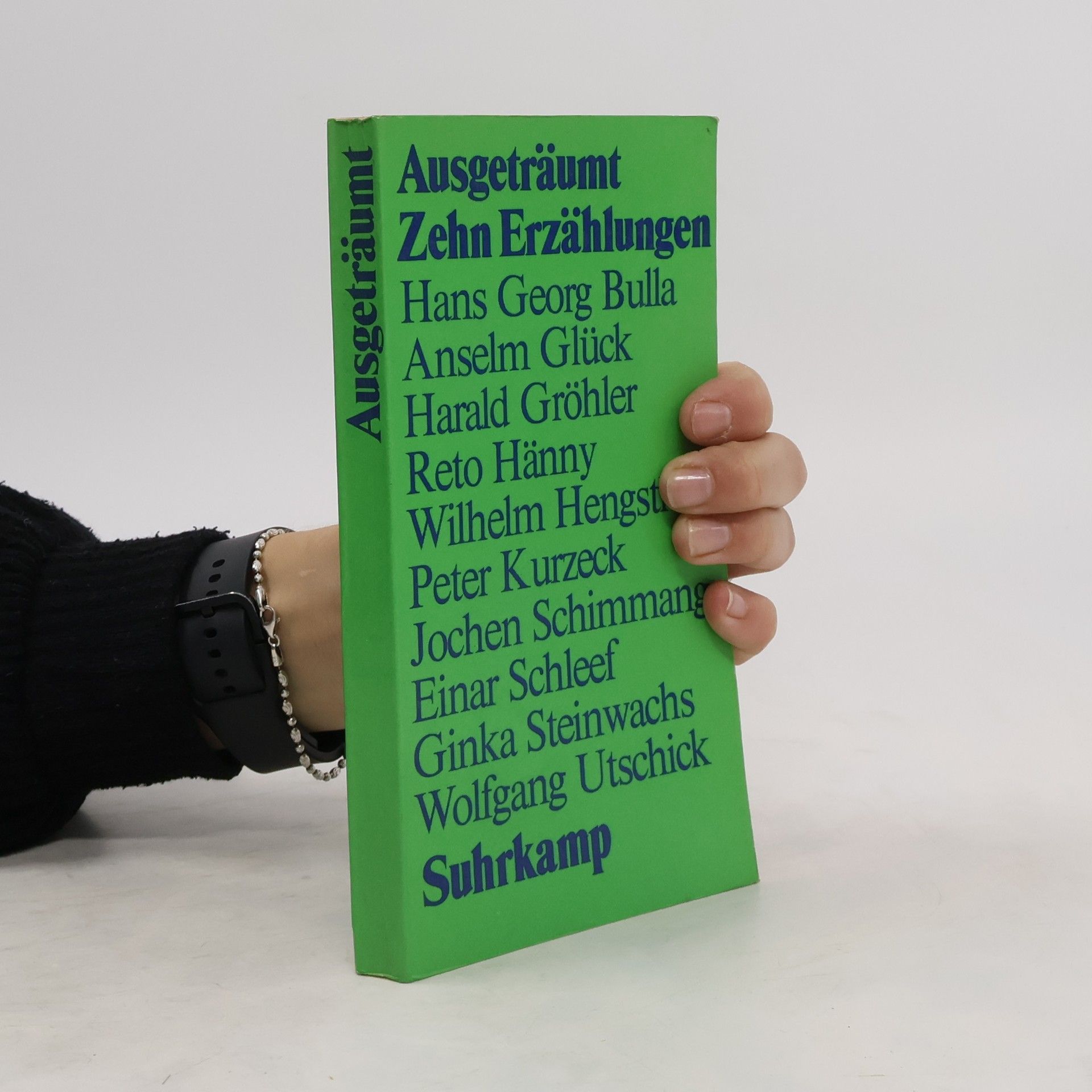

Gröhlers Miniaturen sind im Wesentlichen realistisch und bedeuten gleichzeitig einen Zuwachs an Erfahrung. Selbst ungewöhnliche Ereignisse werden von Gröhler konkretisiert. Die Miniaturen thematisieren unsere mitteleuropäische Gegenwart. Hier sieht sich der Autor in der privaten Umgebung um; und hier im persönlichen Umfeld warten die Überraschungen. Das Tatsächliche – das wirklich Vorfallende – ist für Gröhler immer vorrangig. Darüber hinaus gibt es für ihn auch Verbindungen zur klassischen Mythologie. Seine Miniaturen zeichnen sich durch absolut verblüffende Details aus; sie gehen über das bloße Benennen der Realität weit hinaus. Ungewöhnliche Motive werden intelligent und trickreich weiterverfolgt. Kinder und die Kindheit spielen eine entscheidende Rolle; von Kindern gibt es hier noch niemals Gehörtes. Vor Urteilen hält sich Gröhler sehr zurück. Er spricht nicht vorschnell einen Stellenwert zu. Ein häufiges Thema ist die Flucht. Auch die Geschlechtervielfalt wird nicht außer Acht gelassen.