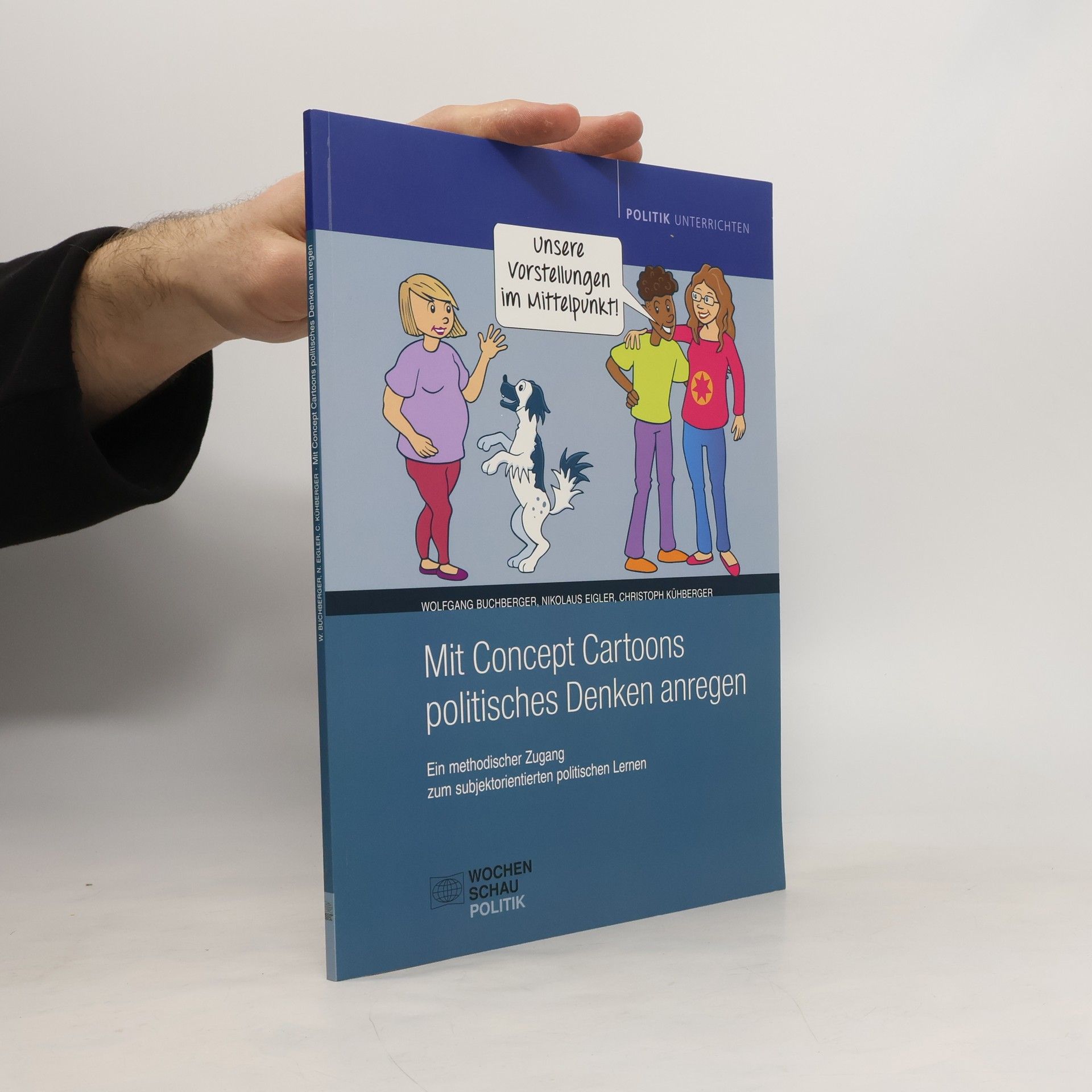

Mit Concept Cartoons politisches Denken anregen

Ein methodischer Zugang zum subjektorientierten politischen Lernen

- 92 páginas

- 4 horas de lectura

Soll man demonstrieren gehen? Wieviel Macht hat eine Bürgermeisterin? Kann man Journalisten glauben? Concept Cartoons bieten Impulse, um mit Lernenden über fachliche Probleme ins Gespräch zu kommen. Eine Leitfrage regt zur Stellungnahme an. Ähnlich wie in Comics präsentieren verschiedene Personen in Sprechblasen ihre Sichtweisen, die sowohl wissenschaftsorientierte als auch typische Schülervorstellungen widerspiegeln. Dies schafft eine Anschlussfähigkeit zur Bearbeitung. Es werden methodische Zugänge für Primar- und Sekundarstufen zur Diagnose, zum Arbeiten mit Vorwissen und zur Weiterentwicklung von Konzepten vorgestellt. Das Inhaltsverzeichnis umfasst Themen wie die Definition und die Möglichkeiten von Concept Cartoons, sowie methodische Aspekte zur Differenzierung. Es beinhaltet allgemeine Bausteine zur Erschließung von Concept Cartoons, zur Erhebung von Schülervorstellungen und zur Planung von Follow-Up-Aktivitäten. Zudem werden verschiedene Methoden zur Reflexion, Vertiefung, Selbstreflexion und zum Argumentieren im Spiel vorgestellt. Praktische Beispiele thematisieren Fragen wie die Notwendigkeit von Gesetzen, die Überprüfung von Informationen, die Macht von Bürgermeistern, Wahlen, Demonstrationen und die Verteilung von Ressourcen. Diese Beispiele fördern das Verständnis für politische Themen und die Diversität von Meinungen. Ein Anhang mit einem leeren Concept Cartoon rundet die Materialien ab.