Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium

Kodex der Kanones der Orientalischen Kirchen in lateinisch-deutscher Ausgabe

- 912 páginas

- 32 horas de lectura

Kodex der Kanones der Orientalischen Kirchen in lateinisch-deutscher Ausgabe

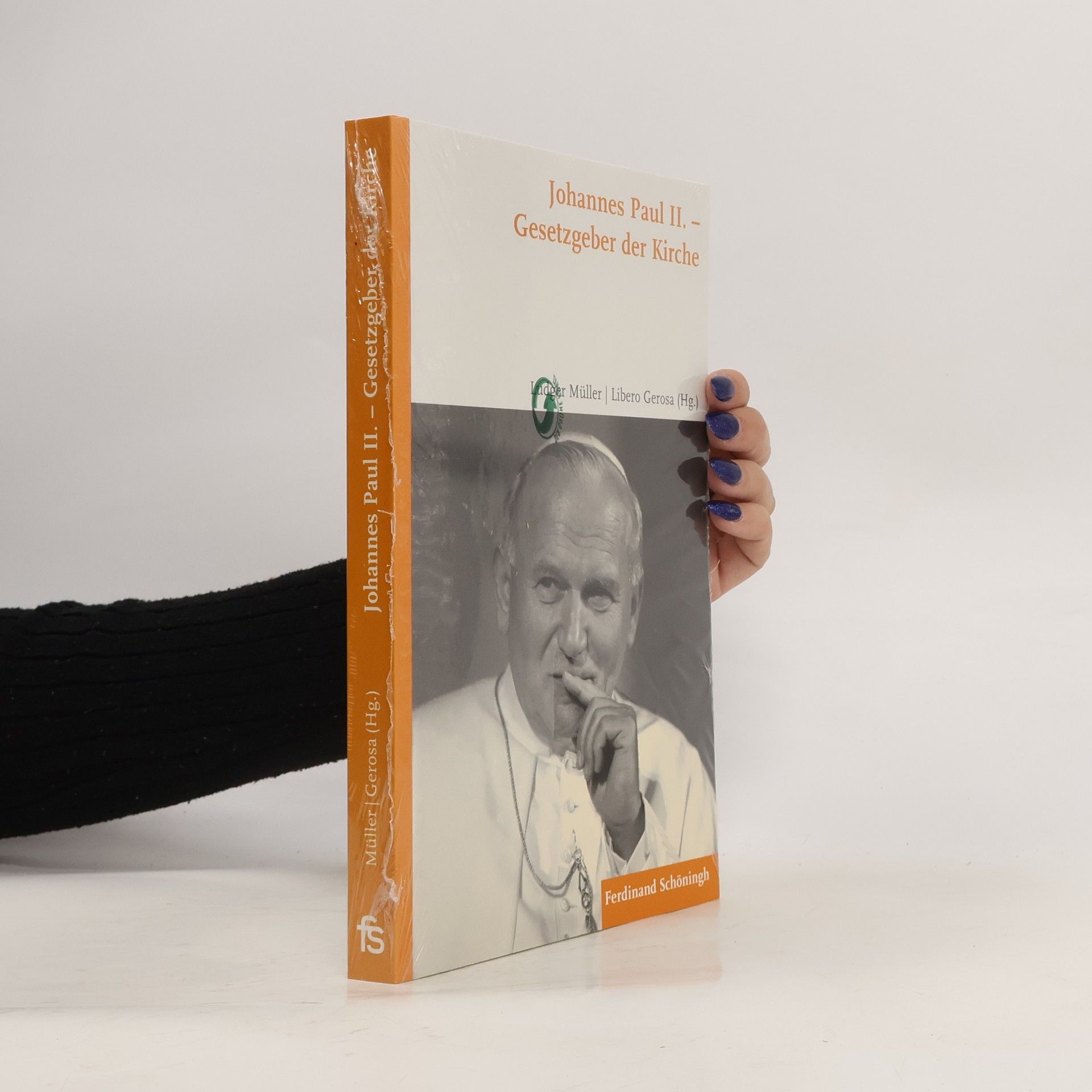

Als erster Papst in der Geschichte der Kirche konnte Papst Johannes Paul II. eine Kodifikation des kirchlichen Rechts für die gesamte katholische Kirche des Westens wie des Ostens verwirklichen. Durch eine Fülle von Gesetzgebungsakten hat er die katholische Kirche auch mit rechtlichen Mitteln in die Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil geführt. Die Autoren des hier vorliegenden Bandes, Fachleute aus Wissenschaft und kirchlicher Leitung, haben sich der Person Johannes Pauls II. aus einem juristischen und theologischen Blickwinkel zugewendet. Es geht um Grundlagenfragen, wie die der kirchlichen Gesetzgebung im Pontifikat von Johannes Paul II. zugrundeliegende Hermeneutik, Anthropologie und Ekklesiologie, um konkrete Fragen seiner gesetzgeberischen Tätigkeit und um seine Bemühungen um ein gutes Miteinander der verschiedenen Staaten und der Kirche.

Ein Studienbuch

Was ist Kirchenrecht? Wie wird es begründet? Mit welchen Grundbegriffen arbeitet es? Was sind seine Aufgaben? Ludger Müller und Christoph Ohly erschließen kompakt die Grundlagen, Begriffe und Quellen des Kirchenrechts. Tabellen und Übersichten erleichtern das Verständnis. Studierende erhalten neben wichtigen Grundlagen für ihr Studium auch Hilfestellung bei der Prüfungsvorbereitung