Claudia fährt mit Jan in ein Wellnesshotel irgendwo im Grenz-gebiet zwischen Österreich und Liechtenstein. Man hat sie zu einer literaturwissenschaftlichen Tagung eingeladen, dabei ist ihr Roman schon vor zwei Jahren erschienen und erwartungsgemäß von der Kritik ignoriert worden. Nicht mal Jan hat ihn gelesen. Sie verbringen die Tage mit merkwürdigem Sex und noch merkwürdigeren Mahlzeiten. Julius sucht seine Schwester Nora über soziale Netzwerke, er hat sie vor Jahren aus den Augen verloren, jetzt will er ihr vom Tod der Mutter berichten, die im Gefängnis unter ungeklärten Umständen verstorben ist. Nora lebt wohlstandsgelangweilt mit Karim zusammen, sie hat viel Geld mit Weinboutiquen gemacht, er mit Computerspielen. Hast du Lust ein bisschen zu schießen? fragt sie Julius. Der hätte eigentlich lieber ferngesehen ... Rödings Figuren bewegen sich durch eine gefährlich surrende Gegenwart, sie sind gleichermaßen überspannt wie kontrolliert. Man sieht viel fern, das Internet ist überall. Während im Hintergrund schon wieder irgendein Nahost-Konflikt lautlos über den Bildschirm zieht, versucht man sich verzweifelt in unverbindlicher Kommunikation. Alles ist existenziell, nichts ist wichtig. "20XX" ist gleichermaßen erschreckend komisch wie grandios traurig und die Held*innen sind umsponnen von einer virtuos entworfenen Verlorenheit.

Philipp Röding Libros

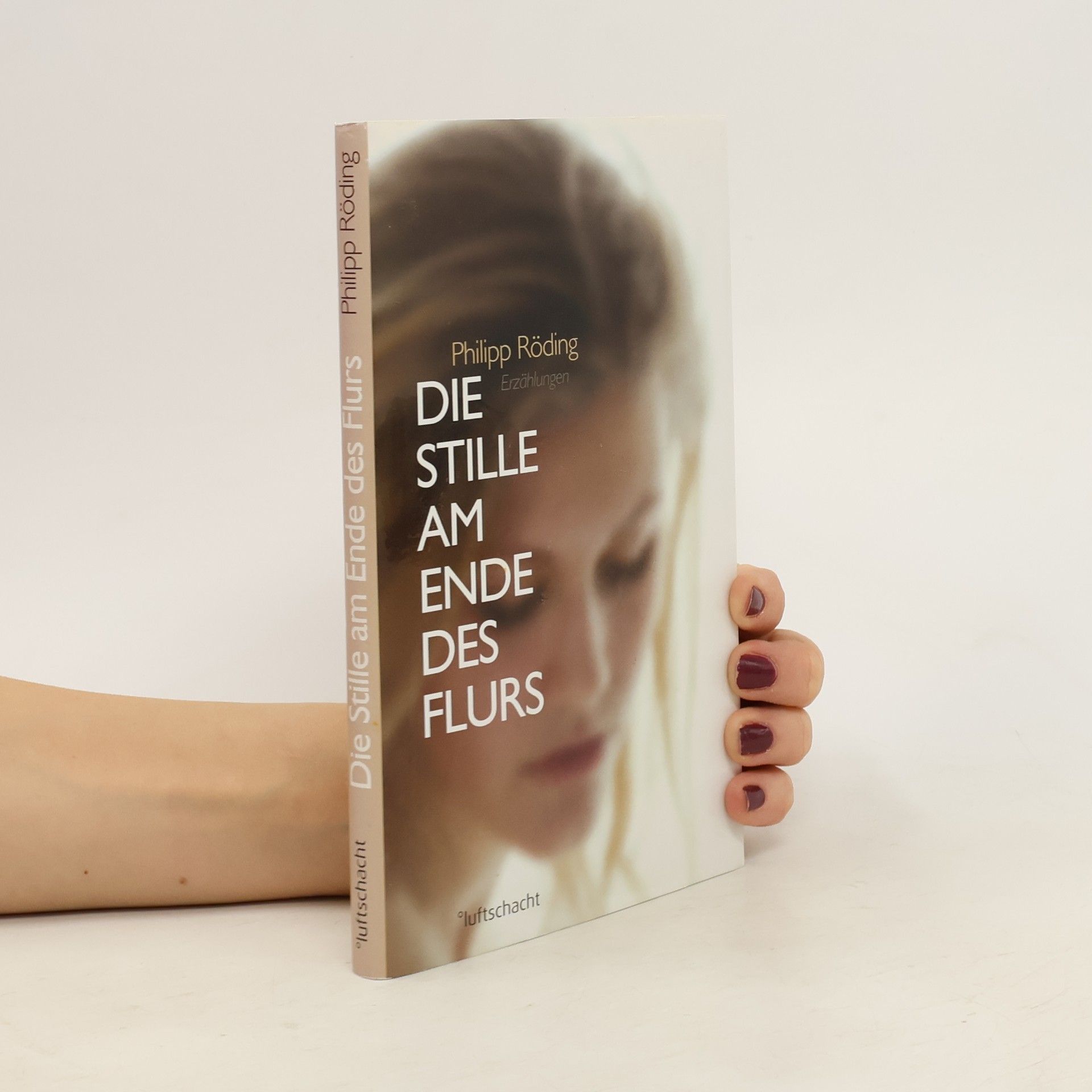

Wohin sind die Eltern des Jungen verschwunden, und was ist zwischen ihm und der jungen Frau, die auf der Couch der elterlichen Wohnung schläft? Was geschieht mit dem Mädchen, das sich im Kino vor der leeren Leinwand einen Film über die letzten 20 Minuten seines Daseins vorstellt? Wen vermutet der Hotelgast hinter der Tür des anderen Zimmers, an die er klopft? In Die Stille am Ende des Flurs agiert Philipp Röding wie der Regisseur eines Episodenfilms, ein Kameramann, der eine Reihe von Einstellungen liefert, die über Motive und indirekte Verweise miteinander kommunizieren. Dabei kommentiert Röding nie, formuliert keine Erkenntnisse: Er schreibt entlang der äußeren Erscheinung, entwirft Szenen aus dem Leben von Großstadtunbekannten, die allesamt Kinder der Nouvelle Vague sein könnten, ist manchmal ganz nah an seinen Figu-ren dran, mal zeigt er sie verwackelt und unscharf; und wenn man einen Moment nicht hinsieht, sind sie verschwunden. Aber was geschieht, wenn eine Figur aus der Anordnung bricht? Wenn sie sich mitten im Lauf umdreht, durch die Kamera den Betrachter ansieht und es kurz darauf dunkel wird?