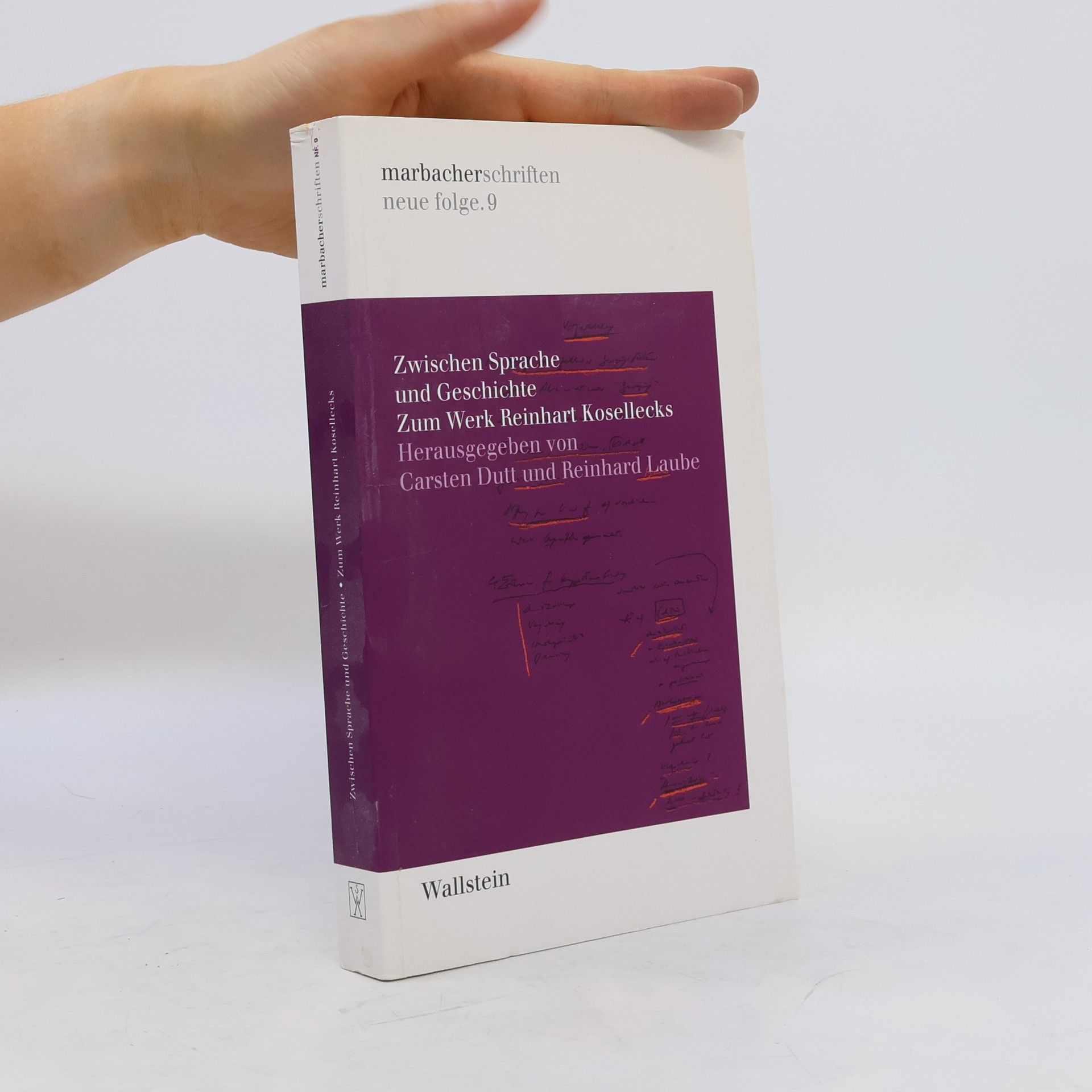

Eine Rekonstruktion von Kosellecks Œuvre und dessen Verortung im Kontext seiner intellektuellen Nachbarschaften zu Karl Löwith, Hans-Georg Gadamer, Carl Schmitt u. a. »Sprache und Geschichte« ist nicht nur der Titel einer Buchreihe, die Reinhart Koselleck herausgegeben hat, sondern das Leitthema seines wissenschaftlichen Lebenswerkes. Die Frage nach den sprachlichen Bedingungen der Geschichte prägt Kosellecks bahnbrechende Arbeiten zur Begriffsgeschichte ebenso wie seine Studien zur Geschichte der Aufklärung und zur Theorie historischer Erkenntnis. Im Hintergrund steht dabei auch eine lebensgeschichtliche Prägung, die Koselleck 2003 auf die Formel gebracht hat: »Krieg und Russische Gefangenschaft = Erfahrungswissenschaft«. Dauerhaft aktuell bleibt Kosellecks Einsicht in den unhintergehbaren Zusammenhang und die unaufhebbare Asymmetrie von Sprache und Geschichte: »Geschichte ist immer mehr oder aber weniger, als begrifflich über sie gesagt werden kann - so wie Sprache immer mehr oder weniger leistet, als in der wirklichen Geschichte enthalten ist.«

Carsten Dutt Libros