Doreen Pöschl Libros

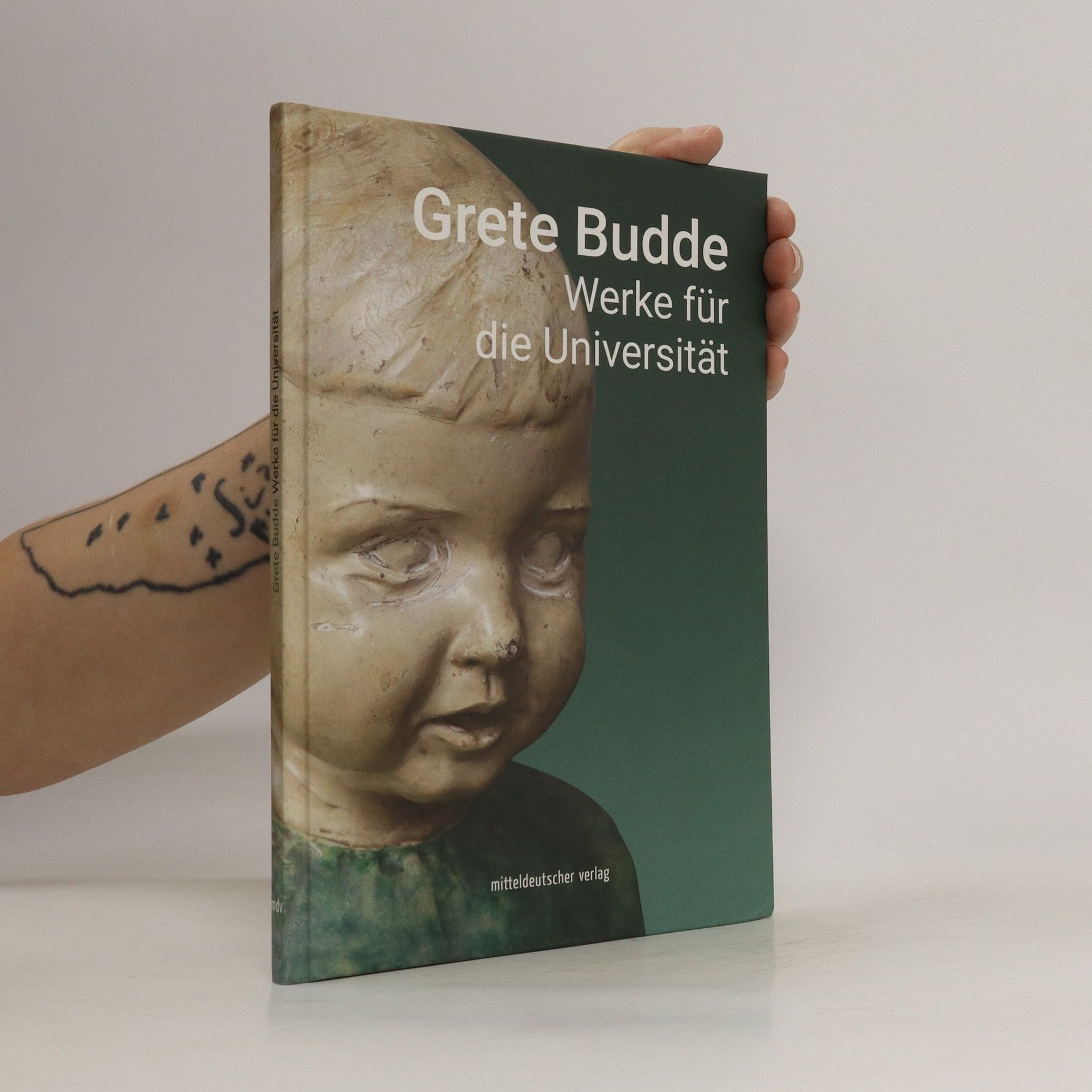

Grete Budde

Werke für die Universität

Die Bildhauerin Grete Budde (1883–1967) ist in den vergangenen Jahrzehnten in Vergessenheit geraten. Der Katalog zur gleichnamigen Ausstellung der Zentralen Kustodie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg entdeckt Leben und Werk der Künstlerin neu. Die Tochter eines jüdischen Hutfabrikanten aus Luckenwalde wurde Anfang des 19. Jahrhunderts bei namenhaften Künstlern in Paris, Berlin und München ausgebildet. Ein ungewöhnlicher Schritt, galt doch die Bildhauerei damals als genuin männlichen Domäne, und Frauen war der Zugang zu Kunsthochschulen verwehrt. 1913 heiratete die freischaffende Künstlerin den Mediziner Werner Budde (1886–1960) und ließ sich mit ihm in Halle (Saale) nieder. An ihrem neuen Lebensmittelpunkt schuf Grete Budde über fünf Jahrzehnte bemerkenswert individuelle Büsten von Professoren der hallischen Universität, aber auch von Freunden und Verwandten. Als Jüdin war Grete Budde gezwungen, sich während der NS-Zeit aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Nach ihrem Tod im Jahr 1967 gerieten sie und ihr Werk in Vergessenheit. Ein Text, der Leben und Werk der Künstlerin rekonstruiert, ein biografischer Zeitstrahl und ein Verzeichnis ihrer bisher bekannten Werke dokumentieren das Wissen über die Künstlerin und dienen als Grundlage für weiterführende Forschung.