A revised translation of Heidegger's most important work.

Thomas Rentsch Libros

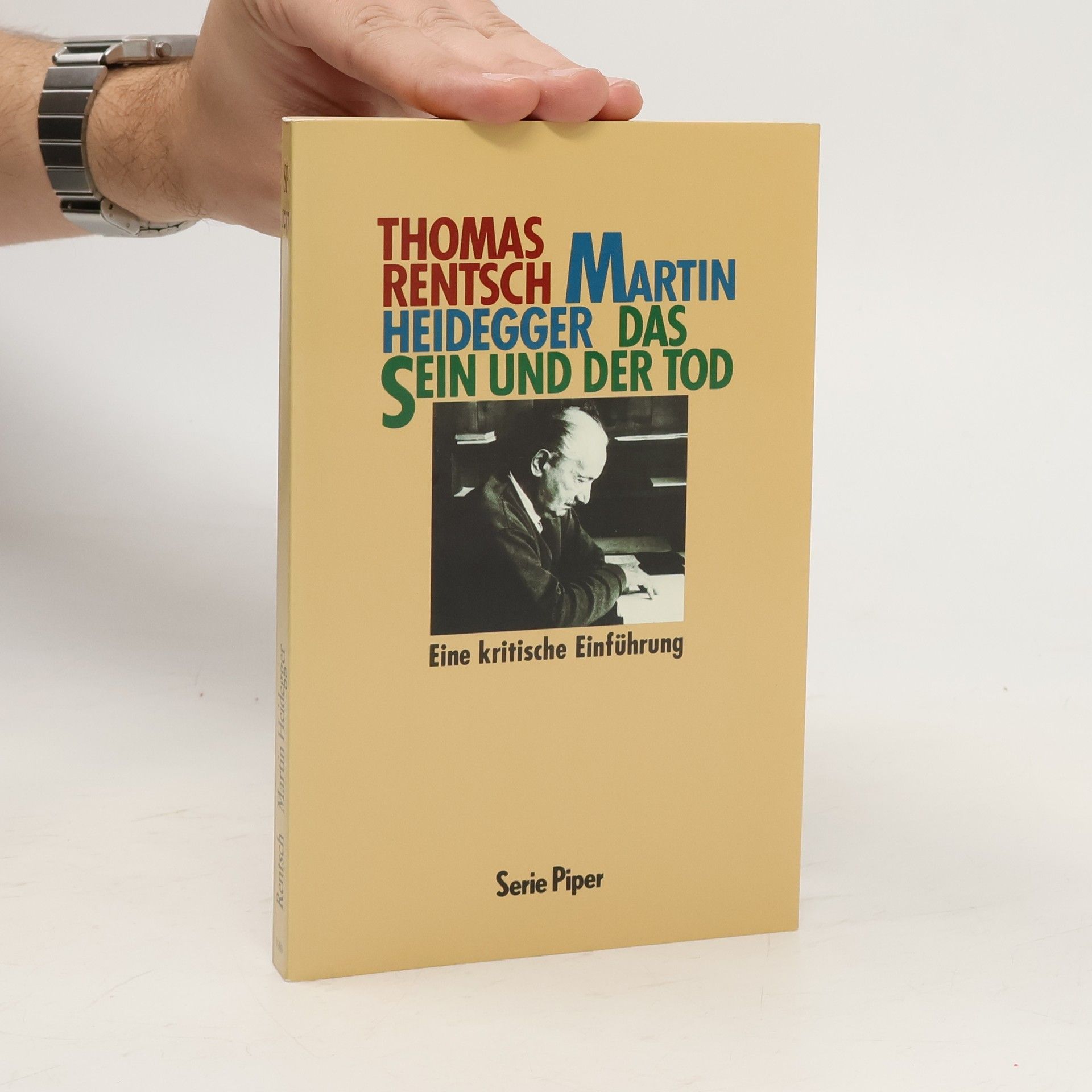

Martin Heidegger: Sein und Zeit

- 319 páginas

- 12 horas de lectura

Ohne Martin Heideggers Sein und Zeit von 1927 lässt sich weder die Philosophie des 20. Jahrhunderts noch die philosophische Gegenwartsdiskussion verstehen. Wie kam es, dass sein innovativer Zugang zur Welt und zur menschlichen Existenz, sein neues Verständnis von Zeit und Geschichte, Sorge und Tod, Alltäglichkeit und Verstehen sowie seine grundsätzliche Kritik an traditioneller Ontologie und Bewusstseinsphilosophie bereits die erste Schülergeneration zu wegweisenden Entwürfen inspirierte? Warum blieb das Werk Fragment? Wodurch ermöglichte es dennoch Rezeptionen, die bis in die Gegenwart Epoche machen? Wie konnte das Werk seine tiefgreifenden Wirkungen auf ev. wie kath. Theologie, auf Psychologie und Literaturwissenschaft ausüben? Schließlich: Wie verhält sich Heideggers späteres Denken zu Sein und Zeit? Die einzigartige Zwischenstellung von Sein und Zeit zwischen Ontologie, Transzendentalphilosophie, Phänomenologie, Existenzanalyse und Hermeneutik sowie die kontroverse Interpretationsgeschichte machen eine gründliche einführende Kommentierung unverzichtbar. Für die vorliegende 3. Auflage des renommierten Bandes wurden die Beiträge auf den neuesten Stand der internationalen Heidegger-Forschung gebracht.

Die Philosophie des 20. Jahrhunderts ist ohne die umwälzenden historischen Ereignisse und wissenschaftlichen Entdeckungen nicht zu verstehen. Vor diesem Hintergrund erklärt Thomas Rentsch die Höhepunkte der modernen und gegenwärtigen Philosophie – von Ludwig Wittgensteins Sprachkritik, Heideggers Ontologie, Adornos Verdinglichungskritik bis zur französisch geprägten Postmoderne. Diese Einführung zeigt, dass sich die auf den ersten Blick gegensätzlichen Schulrichtungen immer wieder ergänzen und so produktiv fortwirken.

Die Konstitution der Moralität

- 351 páginas

- 13 horas de lectura

Die Analysen von Rentsch berühren die Grundlagen der Ethik sowie die Methode der Philosophie in Anschluss an Phänomenologie, Hermeneutik und Sprachanalyse. Sie betonen die fundamentale Bedeutung praktischer Grundlagen aller Lebensvollzüge, einschließlich theoretischer und wissenschaftlicher Orientierungen, und leisten damit eine Ortsbestimmung der Philosophie. Eine zentrale Frage ist: Wie ist eine menschliche Welt überhaupt möglich? Bei der Beantwortung zeigt sich, dass philosophische Anthropologie und Moralphilosophie nicht unabhängig voneinander entwickelt werden können, sondern systematisch aufeinander verweisen. Rentsch kritisiert diskursethische Ansätze von Apel und Habermas, die analytische Ethik von Tugendhat sowie den Neoaristotelismus wegen unzureichender anthropologischer und sprachenanalytischer Fundamente. Seine Destruktion subjektzentrierten Denkens führt zur Analyse kommunikativer Lebensformen jenseits der Dichotomie von formalistischem Universalismus und materialer Tugendethik. Die Kritik Heideggers und Wittgensteins am Cartesianismus wird für die praktische Philosophie fruchtbar gemacht. Auf Basis einer negativen Anthropologie menschlicher Würde und einer Ethik wechselseitiger Entzogenheit wird ein hermeneutischer Universalismus entwickelt. Die Untersuchung bietet eine neuartige Analyse der moralischen Sprache und stellt sich gegen einen unkritischen Dualismus von Faktizität und Normativität. Zudem wird die gän

Der Band versammelt wichtige philosophische Texte zum Thema 'Alter': Der erste Teil gibt klug gewählte Ausschnitte klassischer Positionen von Platon, Aristoteles, Cicero, Seneca, Montaigne, Schopenhauer und vielen anderen wieder (unter anderem auch Jacob Grimms berühmte 'Rede über das Alter'). Im zweiten Teil beschäftigen sich ausgewählte Autoren wie Odo Marquard, Otfried Höffe oder Andreas Kruse mit der Theoriefähigkeit des Alters, mit einer gerontologischen Ethik oder mit dem Menschenbild und der Menschenwürde demenzkranker Menschen. Philosophie wird auf diese Weise Helferin bei der Beantwortung der unserer Gesellschaft sich immer brennender stellenden Frage: Was bedeutet das recht verstandene Altern für eine humane Kultur?

Zur Gegenwart der Philosophie

- 488 páginas

- 18 horas de lectura

Namenhafte Autorinnen und Autoren geben in drei Hauptkapiteln - Praktische Philosophie, Theoretische Philosophie und Geschichtsphilosophie - einen Überblick über die Grundfagen der Gegenwartsphilosophie. Der Band ist als Handbuch zur Gegenwartsphilosophie wie auch zur Einführung auf akademischem Niveau geeignet. Mit Beiträgen von: Peter Rohs, Herbert Schnädelbach, Christoph Demmerling, Thomas Bartelborth, Louise Röska-Hardy, Marcus Willaschek, Felix Mühlhölzer, Dieter Sturma, Ferdinand Fellmann, Hilge Landweer, Theda Rehbock, Georg Lohmann, Heiner Hastedt, Helmut Holzhey, Johannes Rohbeck, Friedrich Kambartel, Gerold Prauss, Thomas Rentsch, Ulrich Baltzer, Andreas Arndt, Pirmin Stekeler-Weithofer, Gottfried Gabriel, Peter-Ulrich Philipsen und Albrecht Wellmer