Monika Fuchs Libros

Die Zusammenarbeit in der globalen Supply Chain der Bekleidungswirtschaft

Eine Fallstudie: Organisation, Management, Näharbeitsplätze

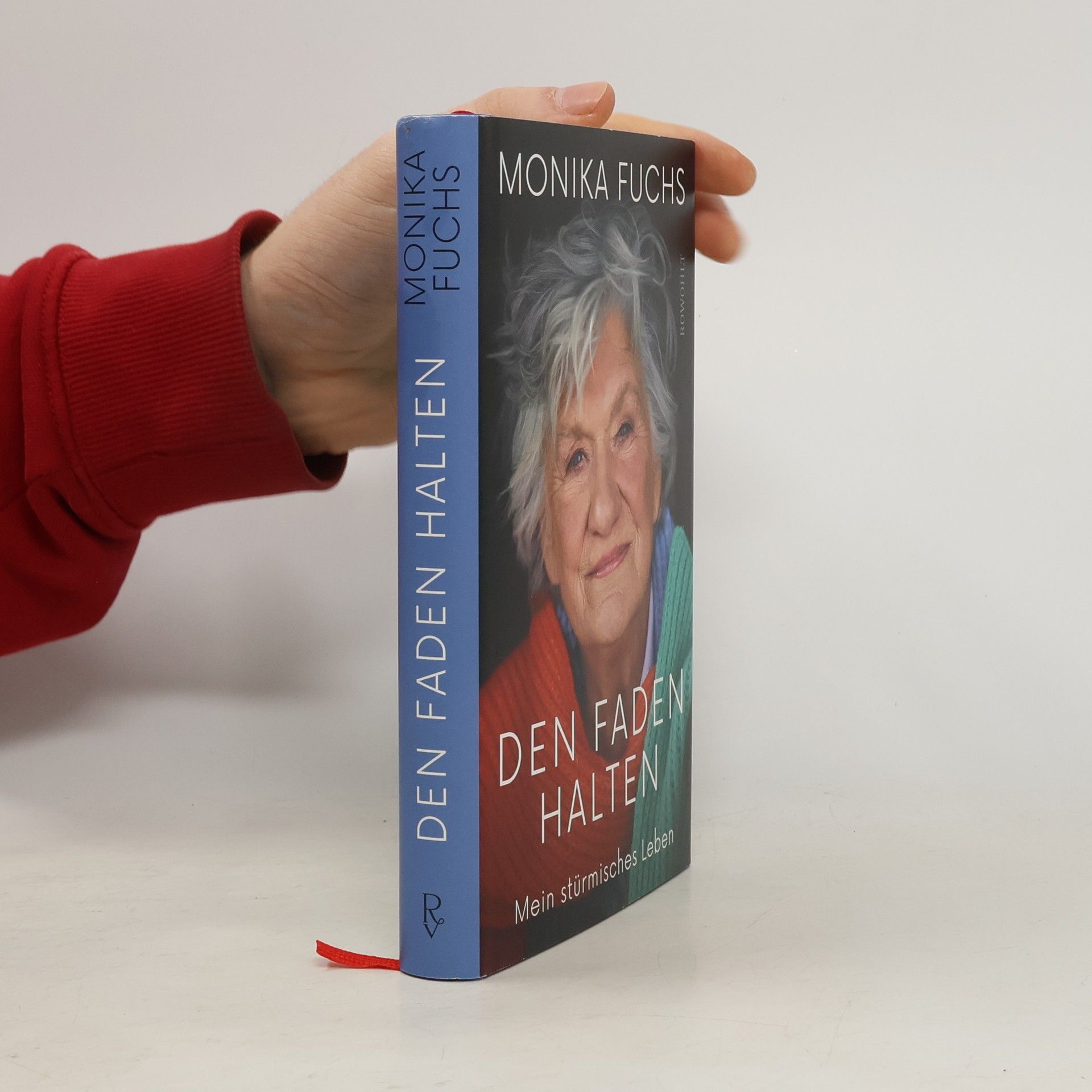

Den Faden halten

Mein stürmisches Leben

Monika Fuchs lebte ein stürmisches Leben: Sie floh mit ihrem Sohn aus einer schwierigen Ehe in den USA, fing in Deutschland neu an, traf die große Liebe, zog nach Neuseeland, anschließend auf die Philippinen und bekam drei weitere Kinder. Der Versuch, nach all den Auslandsjahren in Deutschland sesshaft zu werden, scheiterte – und damit auch die Ehe. In Hamburg wagte sie erneut, sich ein neues Leben aufzubauen, erlebte noch einmal eine kurze große Liebe, arbeitete als Journalistin und kochte für TV-Redaktionen. Mit 76 gründete sie einen Supperclub und versammelte jeden Freitag 30 Gäste um ihren Esstisch. Als die Pandemie dazwischenkam, stellte sie kurzerhand eine Kamera auf ihren Balkon und begann, Videos auf YouTube zu stellen. Und im letzten Jahr erfüllte sie sich ihren Traum, am Nordpol zu kochen. Monika weiß heute, mit 85 Jahren, worauf es im Leben wirklich ankommt. Sie ist wach, selbstbewusst und klug und erinnert sich in ihren Memoiren mal anekdotisch, mal emotional, mal kurz und knapp an ihr buntes Leben, an Liebe, Schmerz, an Glück, Krisen, Abschiede und Aufbruch. «Was für ein reiches Leben.» DIE ZEIT

Kommunikation im Kontext der Organspende gehört zu den sensibelsten und herausforderndsten Aufgaben im Klinikalltag. Angehörige und medizinisches Fachpersonal begegnen sich in einer äußerst belastenden Phase der Unsicherheit, Trauer und Verletzlichkeit. Dennoch müssen sie gemeinsam klären, ob ein Organspendeausweis vorliegt und das bereits intensivmedizinisch betreute Familienmitglied einer Organspende zustimmen würde. Die Interessen der Beteiligten unterscheiden sich und treffen sich zugleich in der Zielsetzung, den Willen des Patienten mit dieser Entscheidung umzusetzen. Der interdisziplinär angelegte Band reflektiert die im Feld bestehenden Kontingenzen. Er zielt auf eine Präzisierung der Wahrnehmung und erörtert Handlungsoptionen, die dazu beitragen können, diese spezifische Kommunikationssituation konkret zu entlasten.