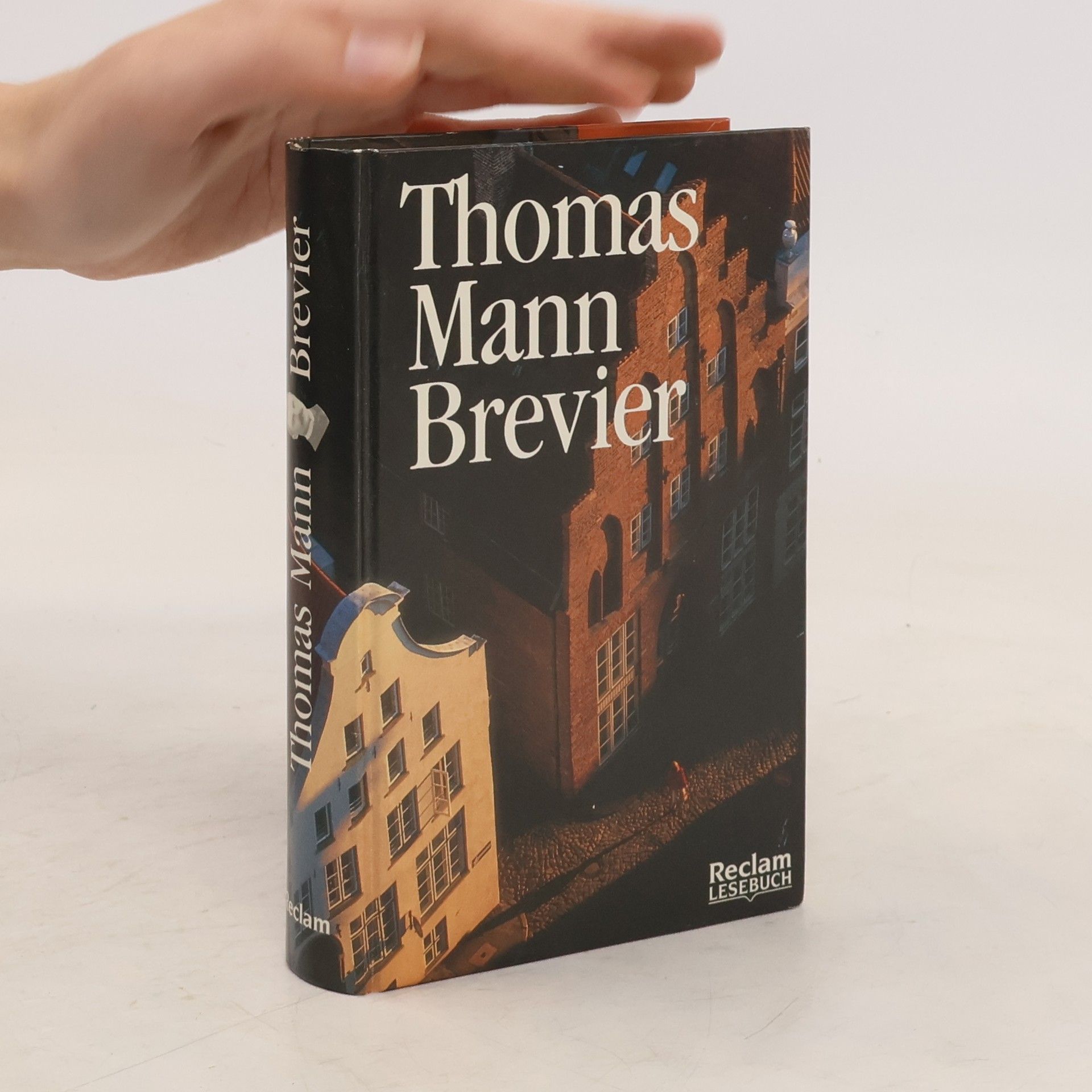

Dieses Lesebuch enthält vielfältige Informationen über Thomas Mann und präsentiert kurze sowie ausführliche Zitate und Textausschnitte, die einen weniger bekannten Blick auf den weltberühmten Autor bieten.

Günther Debon Libros

"Der Edle ist ein Leben lang besorgt, aber nicht einen Morgen lang betrübt", so Meister Mong (371-289 v. Chr.): Über 3000 Jahre Weisheit aus der chinesischen Tradition und Weisheitslehre schlagen sich in diesem Buch nieder - aus den drei Säulen der chinesischen Kultur, also aus Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus, sowie aus alten Liedern, Anekdoten und Sprichwörtern.

Der Kranich ruft

Chinesische Lieder der ältesten Zeit

Mit dem ›Kanonischen Buch der Lieder‹ (Schih-ging) beginnt die dreitausendjährige Literatur Chinas, und mit ihr feiert auch die Weltliteratur eine Geburststunde: die des Reimes. Denn mit wenigen Ausnahmen sind die 305 Lieder des Shih-ging, die dem 10. bis 6. Jahrhundert v. Chr. entstammen, gereimt. Die vorliegende Auswahl enthält aus allen vier Gruppen - den volkstümlichen Liedern »nach Landesart« (Guo-fong), den Kleinen und Großen Festgesängen (Siao-ya und Da-ya) sowie den Hymnen (Sung) - Gedichte, dia auch dem deutschen Leser ohne größeren Kommentar und historisch-geographische Vorkenntnisse verständlich sind. 70 der Übersetzungen von Günther Debon erscheinen hier zum ersten Mal.

Zeugnisse aus drei Jahrtausenden chinesischen Geisteslebens, welches sich so grundsätzlich von der abendländischen Mentalität unterscheidet, wird wie in zahlreichen anderen Publikationen zum Thema nicht nur anhand von Texten der bedeutendsten Philosophen Chinas wie Konfuzius oder Laotse lebendig. Auch durch die Veröffentlichung bisher schwer zugänglicher oder nicht übersetzter dichterischer und lyrischer Texte und Zitate bis hin zu politischen Aussagen von Mao Tse-Tung entsteht für den Leser ein anschauliches Bild der Geisteswissenschaft im „Land der Mitte“.

Daoistisches Denken in der Deutschen Romantik

- 239 páginas

- 9 horas de lectura

Seit dem 17. Jahrhundert beherrschte, von den Jesuitenpatres vermittelt, Konfuzius das China-Bild Europas. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Frankreich und England, später in Deutschland, die Texte des Daoismus bekannt. So hat die Romantik nichts vom Weltentwurf eines Lao-dse und Dschuang-dse wissen können. Umso mehr überrascht die Seelenverwandtschaft der zeitlich und örtlich weit entfernten Dichterphilosophen. Vereint sind sie durch ihre Oppositionsrolle, die sich hier gegen den Rationalismus wie den reifen Goethe, dort gegen Konfuzius und seine aufgeklärte Moral richtete. Vereint sind beide Denkweisen nicht zuletzt dadurch, dass sie noch in einer gemeinsamen, uns heute verlorengegangenen Welt entstanden sind, die ihren Ursprung im 4. Jahrtausend v. Chr. suchte, als der vollkommen erschaffene Mensch sich im Frieden mit der Natur befand. Der Verfasser belegt anhand zahlreicher Zitate 22 Berührungspunkte der deutschen Romantik mit der chinesischen Mystik, vom Lob des Dunkels und der Einsamkeit, über die Stellung zur Kindheit, zu Krankheit und Tod, bis hin zur Pflege von Witz und Ironie. Drei wichtige Punkte, in denen sich beide Philosophien von Grund her unterscheiden, stecken am Schluss die Grenzen der west-östlichen Gemeinsamkeiten ab.