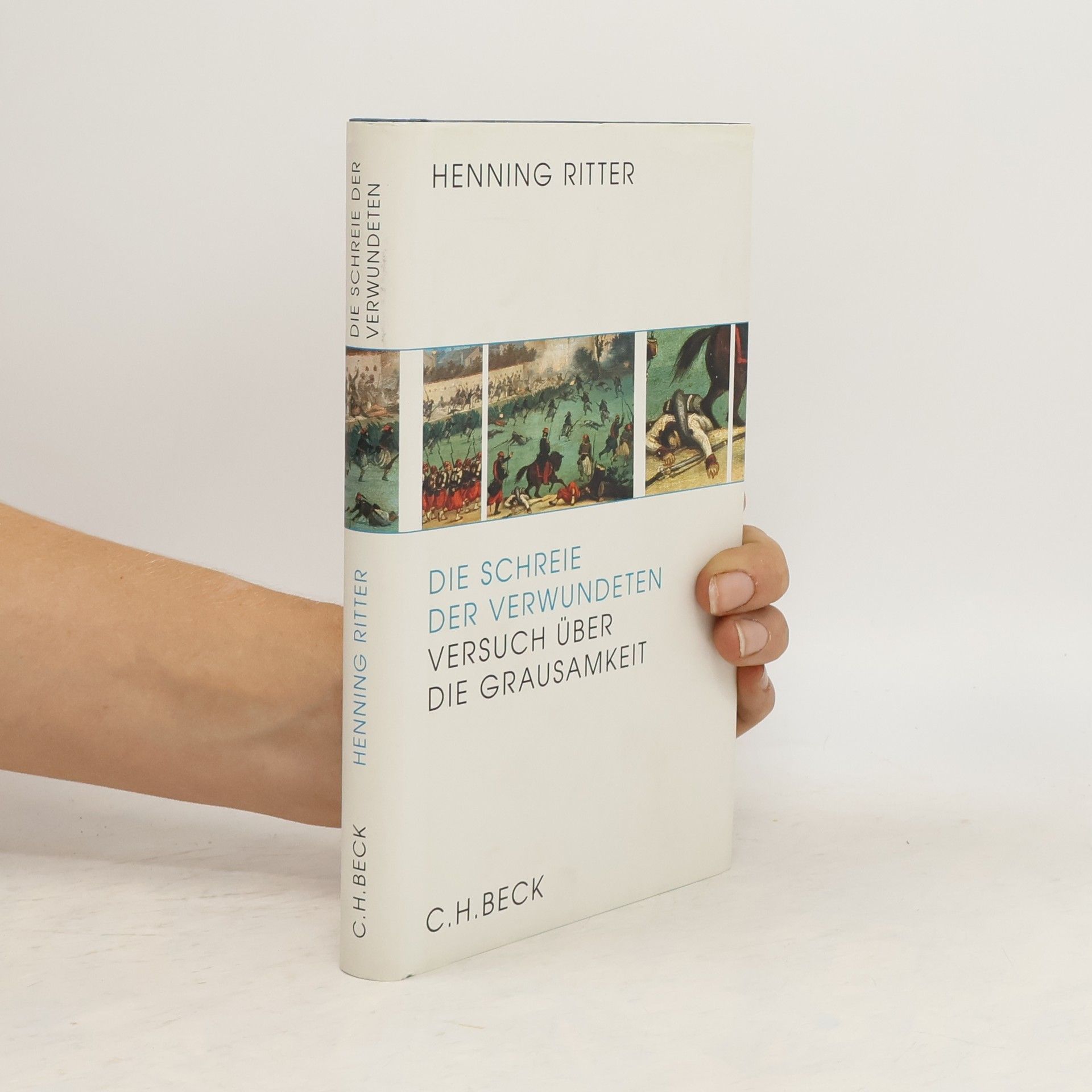

Die Schreie der Verwundeten

- 188 páginas

- 7 horas de lectura

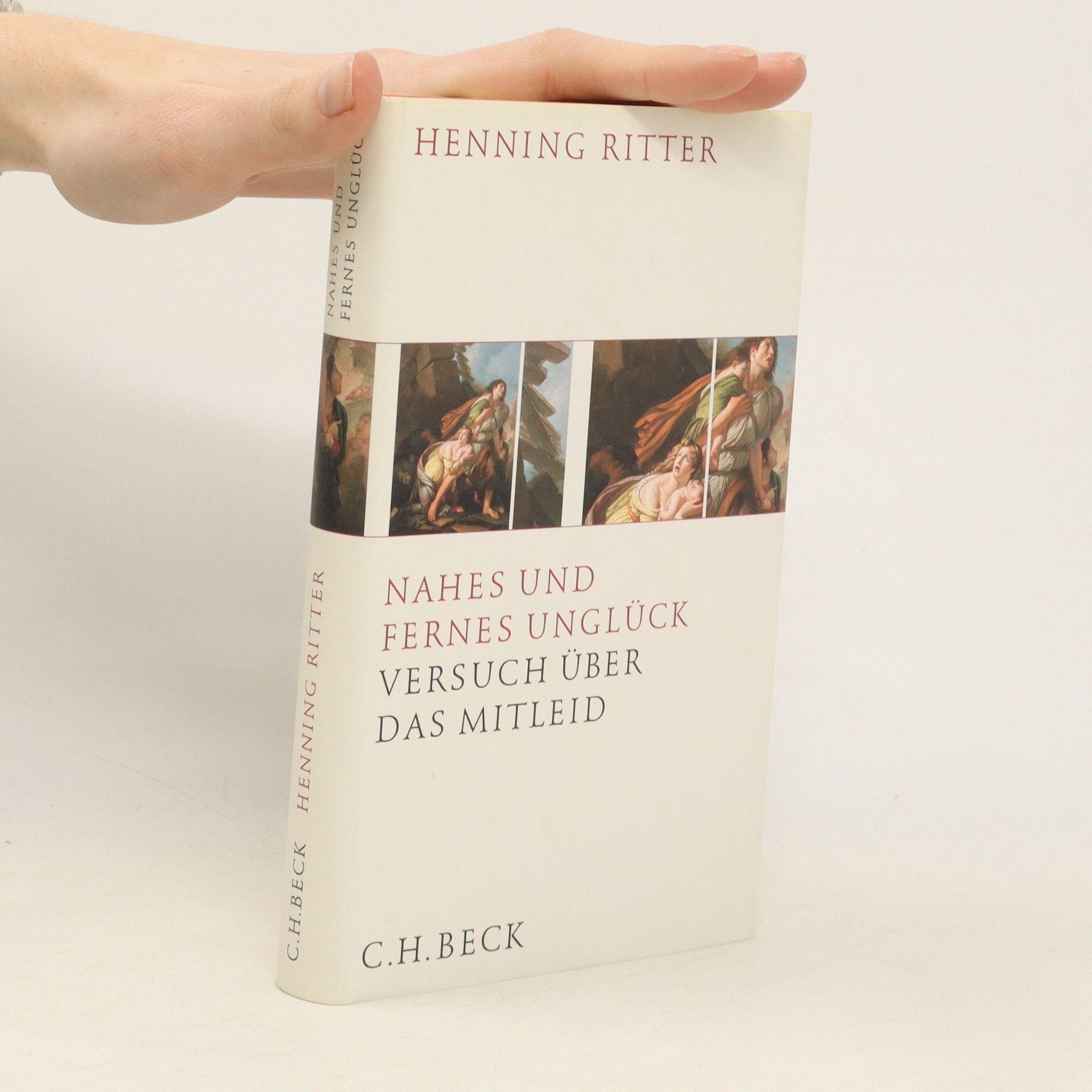

In seinem Buch Nahes und fernes Unglück hatte Henning Ritter die Karriere des Mitleids in Augenschein genommen. Seine Spurensuche führte damals von Jean-Jacques Rousseau bis zu Dostojewski, Sigmund Freud und Ernst Jünger. Doch das Mitleid hat einen hässlichen Zwilling: die Grausamkeit. Ritter geht nun den Versuchen nach, auch die dunkle Seite der Zivilisation gedanklich zu durchdringen - und zeigt uns dabei einmal mehr die hohe Kunst des Lesens. Es ist ein irritierendes Phänomen: Obwohl die Menschheit immer aufgeklärter wird, nimmt die Grausamkeit nicht ab. Im Gegenteil. Die Französische Revolution proklamiert die Menschenrechte und lässt die Köpfe rollen. Der Terror wird zum Begleiter der Moderne, und die Kriege produzieren eine neue Gleichgültigkeit des Tötens. Von Stendhal und Alexis de Tocqueville bis zu Arthur Schopenhauer und William James beginnt ein neues Nachdenken über die Schreie der Verwundeten und die moralischen Verwirrungen, die uns die Moderne zumutet. Henning Ritter, einer der brillantesten Essayisten unserer Zeit, schildert in diesem Band die Zwiesprache von Grausamkeit und Mitleid, die zur Signatur eines ganzen Zeitalters geworden ist.