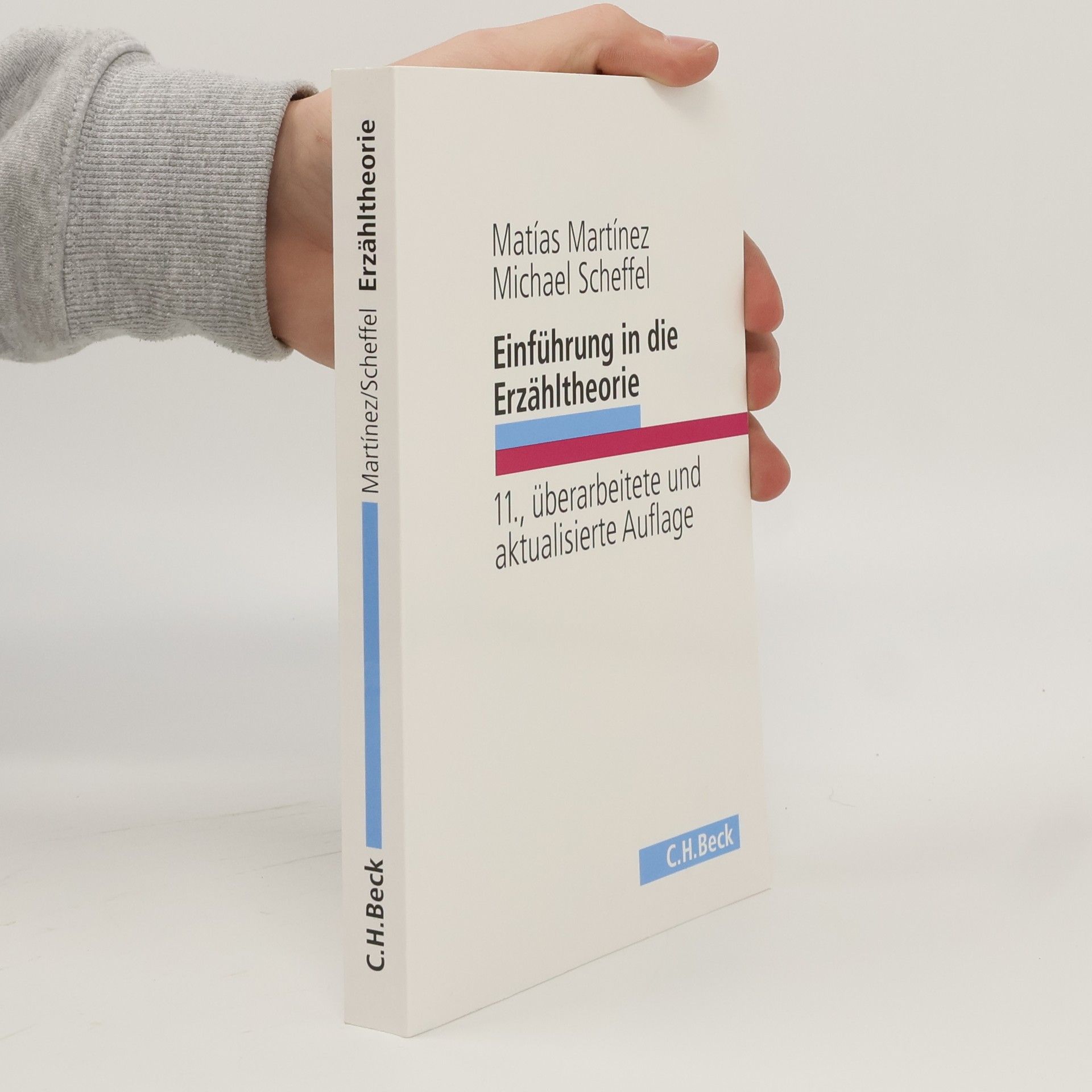

Einführung in die Erzähltheorie.

Mati as Marti nez Libros

Handbuch Erzählliteratur

- 308 páginas

- 11 horas de lectura

Alle Aspekte der Erzählliteratur. Das komparatistisch ausgerichtete Handbuch bezieht sich auf alle großen europäischen Literaturen. Es vermittelt einen Zugang zu den Untergattungen und Darstellungsverfahren der abendländischen Erzählliteratur und präsentiert den aktuellen Stand der internationalen Forschung. Die Hauptströmungen der modernen Erzähltheorie werden ebenso beleuchtet wie mediale, soziologische, psychologische und anthropologische Aspekte des Erzählens. Außerdem erläutert das Werk die wichtigsten Analysekategorien, wie z. B. Erzähler, Perspektive oder Raum.