Wilhelm Haefs Libros

Anthologie. Literatur des Expressionismus in Wien. Eine Entdeckungsreise in literarisches Neuland. Mit Porträts von Kokoschka, Schiele, Harta, Carry Hauser u.a

Bücherwelten im Gartenreich Dessau-Wörlitz

- 157 páginas

- 6 horas de lectura

Die Beiträge des Sammelbandes, der auf eine Tagung der 'Dessau-Wörlitz-Kommission' an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zurückgeht, widmen sich dem Thema der 'Bücherwelten', dem Buch als Kommunikationsmedium und den Bibliotheken als Orten des Sammelns und Kommunizierens in Anhalt-Dessau, insbesondere im Gartenreich Dessau-Wörlitz. Die Themen reichen von der Privatbibliothek des Fürsten Franz und der Rekonstruktion der Bibliothek der Fürstin Luise von Anhalt-Dessau, die zahlreiche Widmungsexemplare bedeutender Schriftsteller enthält, bis zur Anhaltischen Landesbücherei in Dessau und ihrer Sammlungsgeschichte. Auch die Verdienste des frühen Dessauer Hofbibliothekars, des Dichters Wilhelm Müller, werden thematisiert. Zudem wird das kommunikative Netzwerk von Friedrich von Matthisson, einem Freund der Fürstin, anhand seines 'Stammbuchs' rekonstruiert. Die Dessauer 'Buchhandlung der Gelehrten' wird als bibliopolisches Zentrum der Spätaufklärung betrachtet, wo die Selbstverlagsidee von der gebildeten Elite diskutiert wurde. Der Band schließt mit der Analyse der Transformation von Schrift in die Gartenlandschaft, exemplifiziert durch August Rodes Übersetzung von Apuleius’ 'Goldenem Esel' und seiner Beschreibung des Gartenreichs Dessau-Wörlitz.

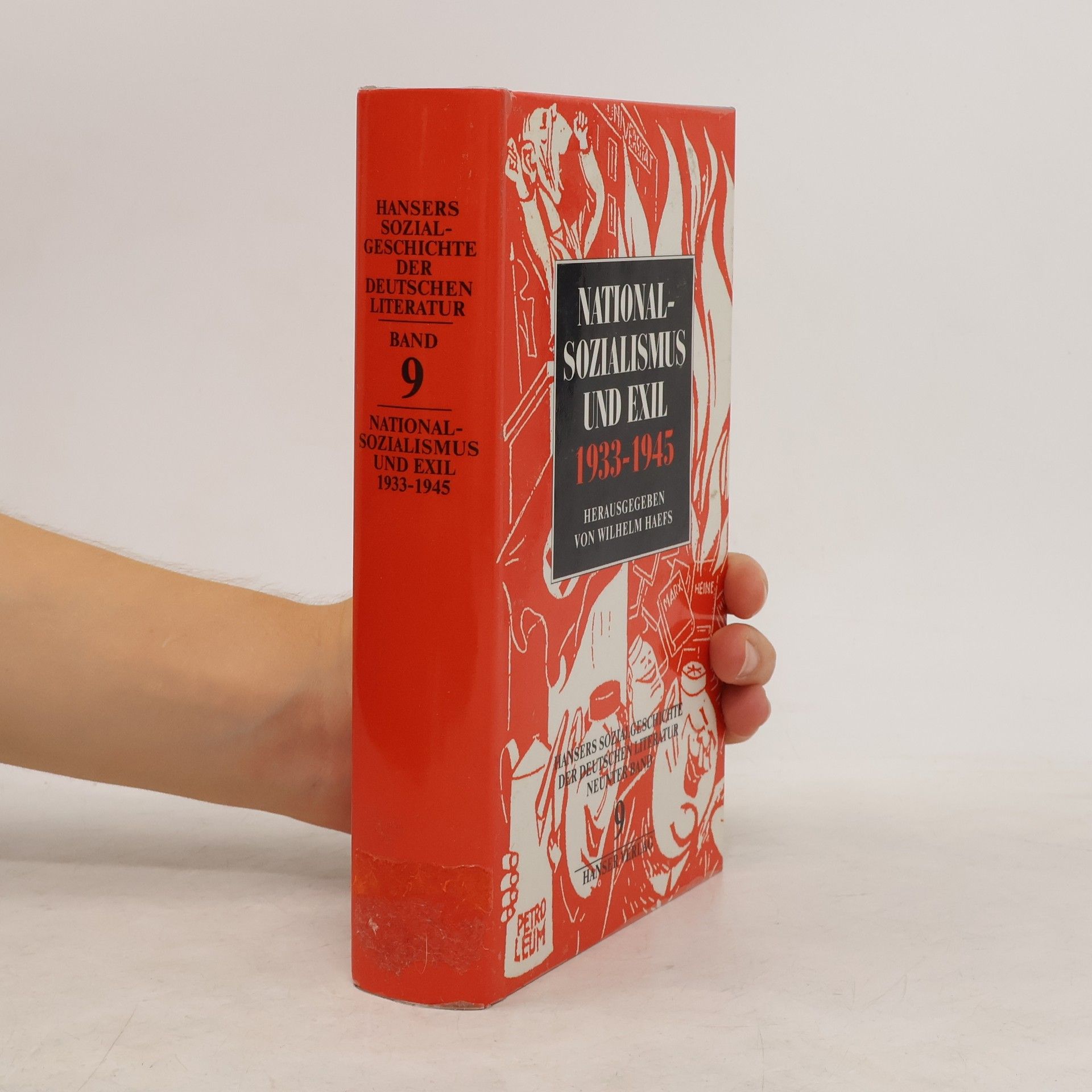

Nie war die deutsche Literatur so tief gespalten wie im Nationalsozialismus. Wer von Deportation und Ermordung bedroht war und Glück im Unglück hatte, konnte ins Exil gehen. Wie aber schrieb und publizierte man, abgeschnitten von der eigenen Sprache? Wer in Deutschland bleiben wollte oder nicht herauskam, beteiligte sich am System und trat der „Reichsschrifttumskammer“ bei oder suchte sich eine Nische. Band 9 der „Sozialgeschichte der deutschen Literatur“ beleuchtet die NS-Zeit - auch unter dem Blickwinkel der Entwicklung nach 1945, als Emigranten, Angehörige der „Inneren Emigration“ und ehemalige Nationalsozialisten in der Bundesrepublik und in der DDR aufeinanderprallten und sehr unterschiedlich mit ihrer Vergangenheit umgingen.