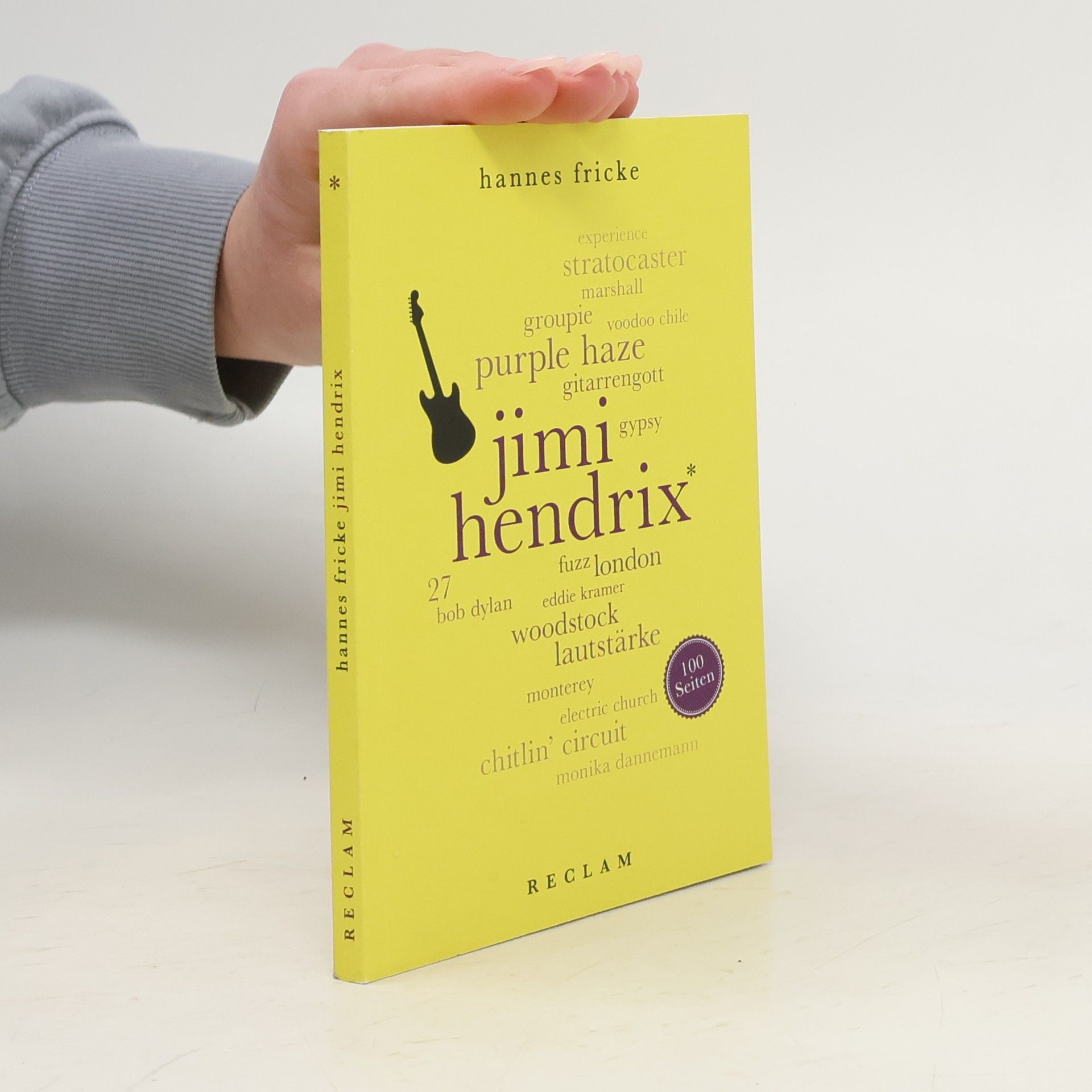

Niemand, der miterlebt hat, wie Jimi Hendrix kometengleich am Pop-Himmel erschien, wird seine erste Begegnung mit dem Ausnahmemusiker je vergessen: Jimi Hendrix war Musik, seine E-Gitarre und er verschmolzen miteinander, Musik floss durch seinen Körper wie elektrischer Strom. Hannes Fricke schildert Hendrix’ kurze Karriere in allen Facetten, kommentiert die berühmten Auftritte in Monterey und Woodstock, analysiert eingehend Hendrix’ Spieltechnik. Jimi Hendrix wurde am 18. September 1970 in einem Londoner Hotel tot aufgefunden, restlos geklärt sind die Umstände seines Todes bis heute nicht.

Hannes Fricke Libros