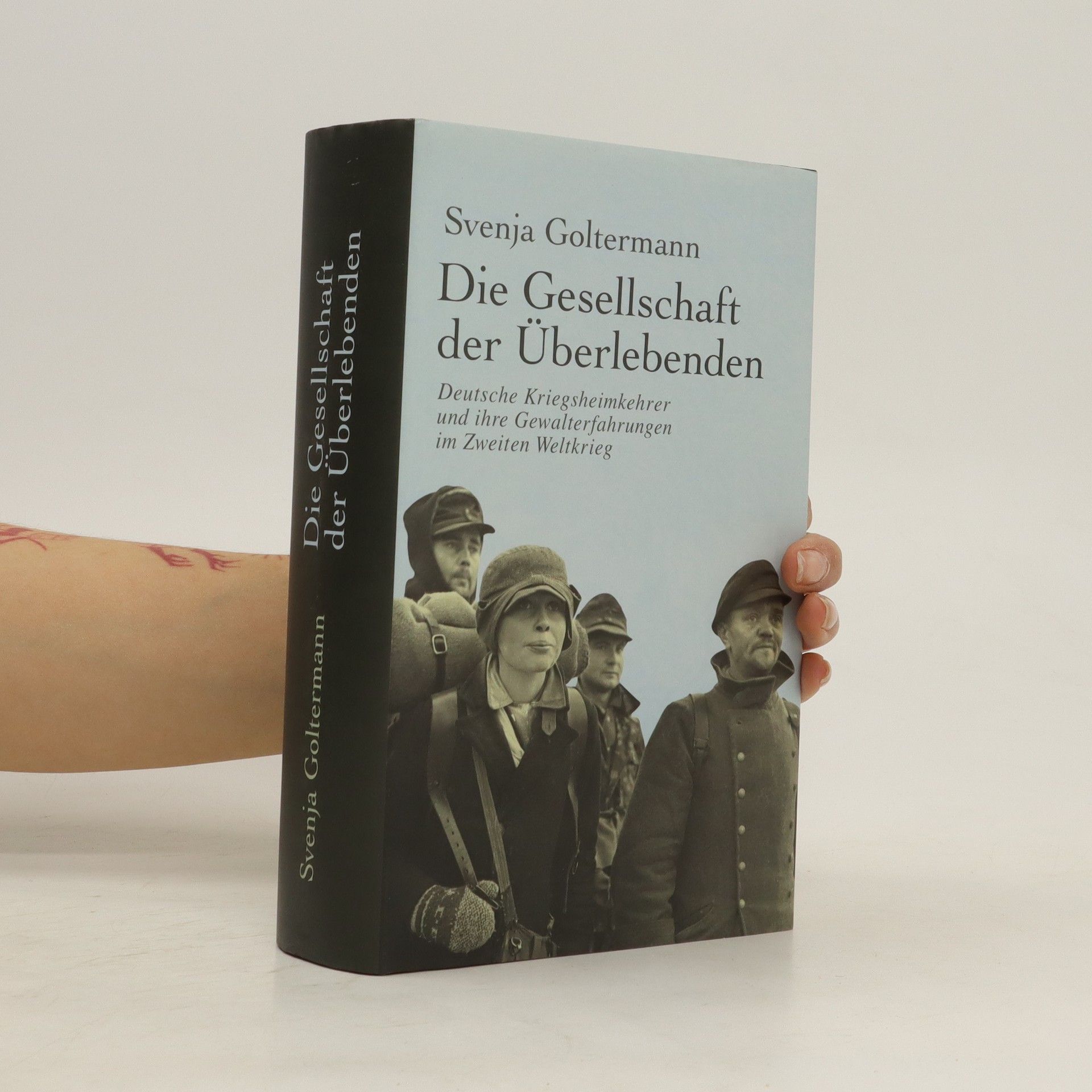

Weiterleben nach dem Krieg Svenja Goltermann richtet den Blick auf einen blinden Fleck der deutschen Zeitgeschichte: Sie geht der Frage nach, was die Gewalterfahrungen des Zweiten Weltkriegs für deutsche Soldaten und ihre Familien nach dem Krieg bedeuteten. Vom Umgang mit psychischem Leid bis zur Klärung der Rentenansprüche von Kriegsgeschädigten – die Herausforderungen für Betroffene, Angehörige, Medizin und Politik waren immens. Dieses Buch ist ein ebenso wichtiger wie weiterführender Beitrag zur schwierigen Debatte über das Selbstverständnis der Deutschen als Täter und Opfer im Zweiten Weltkrieg.

Svenja Goltermann Libros

Ein hochaktueller Essay über ein großes Menschheitsthema: Opfer von Krieg und Gewalt sind in den Medien allgegenwärtig, ob als Bilder von verstümmelten Soldaten, von verängstigten Kindern oder leidenden Zivilisten. Doch wer gilt eigentlich wann und warum als Opfer? Die Historikerin Svenja Goltermann erzählt, wie das Bild des Opfers, das wir heute kennen, sich erst seit dem 18. Jahrhundert herausgebildet hat: Mit den modernen Gesellschaften entstand das Bedürfnis, die Verluste zu zählen und die Toten zu identifizieren. Zugleich sollte der Krieg humanisiert, Kriegsversehrte sollten versorgt, Überlebende und Hinterbliebene entschädigt werden. So wurde der Begriff des Opfers nach und nach ausgeweitet, von Soldaten auf die zivile Bevölkerung, von körperlichen Verletzungen bis zur Anerkennung des Traumas als seelische Wunde. Wer jedoch als Opfer überhaupt benannt und anerkannt wird, war und ist eine Frage von Hierarchien und Macht – und damit ein eminent politisches Problem. Nominiert für den Bayerischen Buchpreis 2018.

Ein hochaktueller Essay über ein großes Menschheitsthema: Opfer von Krieg und Gewalt sind in den Medien allgegenwärtig, ob als Bilder von verstümmelten Soldaten, von verängstigten Kindern oder leidenden Zivilisten. Doch wer gilt eigentlich wann und warum als Opfer? Die Historikerin Svenja Goltermann erzählt, wie das Bild des Opfers, das wir heute kennen, sich erst seit dem 18. Jahrhundert herausgebildet hat: Mit den modernen Gesellschaften entstand das Bedürfnis, die Verluste zu zählen und die Toten zu identifizieren. Zugleich sollte der Krieg humanisiert, Kriegsversehrte sollten versorgt, Überlebende und Hinterbliebene entschädigt werden. So wurde der Begriff des Opfers nach und nach ausgeweitet, von Soldaten auf die zivile Bevölkerung, von körperlichen Verletzungen bis zur Anerkennung des Traumas als seelische Wunde. Wer jedoch als Opfer überhaupt benannt und anerkannt wird, war und ist eine Frage von Hierarchien und Macht – und damit ein eminent politisches Problem. Nominiert für den Bayerischen Buchpreis 2018.