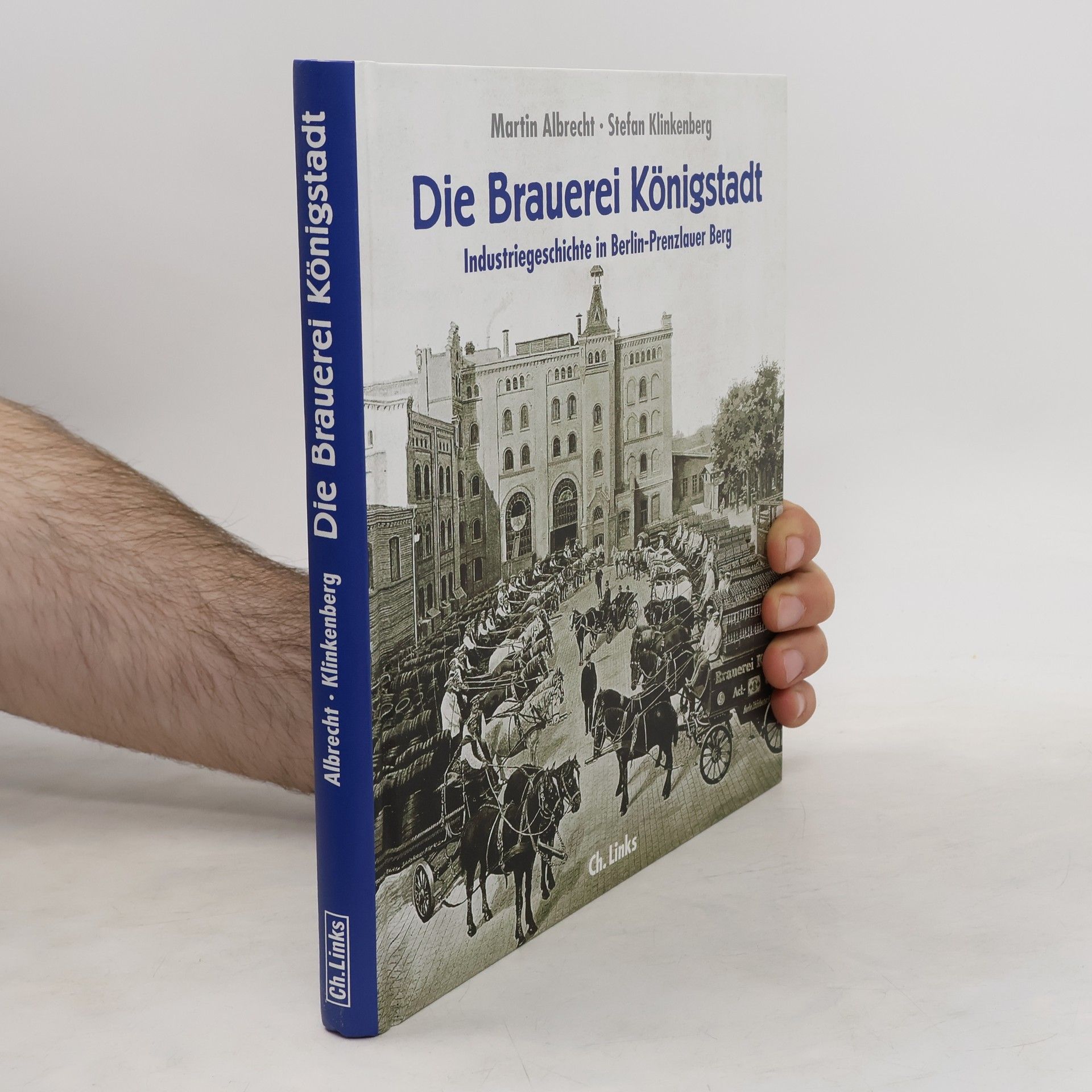

Die KulturBrauerei in Berlin

Geschichte und Gegenwart der ehemaligen Schultheiss-Brauerei

Seit 1842 betrieb die spätere Schultheiss-Brauerei an der Schönhauser Allee einen Lagerkeller. Aus diesem Standort entwickelte sich einer der größten Braubetriebe Europas. Ende des 19. Jahrhunderts entstand ein geschlossenes Areal von beeindruckenden Industriebauten, die von selbstbewussten Brauern und ihrer hohen Produktionskultur zeugen. Heute wird dort kein Bier mehr gebraut. Als KulturBrauerei ist das Areal ein integraler Bestandteil der Berliner Kultur- und Klubszene. Die Gebäude gehören zum architektonischen Gedächtnis der Metropole Berlin.